2012年12月07日

戦後警察けん銃調査の雑感 2

いろいろ調べてみると、現代日本も相当数の「骨董銃器」が残存していることがわかって興味深い。

「平成16年まではミリタリーポリス回転式けん銃、ブローニング自動式けん銃があった」

「我が県警からコルト回転式が消えたのは平成22年。平成23年になり新たにサクラ回転式、HK P2000自動式が配備」

「ワルサーPPK自動式は相当数が輸入され、現在もシグ230自動式より数が多いのではないか?」

「警視庁では平成10年頃まで米軍おさがりの『45口径回転式』(S&W M1917)を使っていた」

「新制服導入後(平成6年以降)、新制服用のM1917のけん銃ケースが存在した」

「やはり新制服導入後に、婦人警官がカールコードの付いたコルト25を持っている写真がある」

「コルトポケット(32オート)は平成10年頃でもバリバリ使っていた」

「サクラ回転式、HK P2000自動式は評判が悪く、エアウェイトやチーフスを引っ張り出して使っていた」

等、各方面の話を伺い、資料をあたると、日本警察の物持ちの良さと、想像を超えるバリエーション――弾薬の種類だけでも相当な幅があることに驚かされる。

※ 高知県警警察学校。2008年。

※ 低解像度のため詳細は判別できないが複数種類の回転式けん銃がうつっている。

ここで現時点ではひとつの推論でしかないが、自衛隊の場合、小銃は「●●式小銃」と、型式の制式化がなされてネジの径まで仔細に記した厳格な仕様書を設定。量産、配備され、通常、一切の別の選択は許されない。しかし、それでは運用上の柔軟性がもてないことから、近年、導入された「対人狙撃銃」の場合、型式の指定はなく、仕様書で決定されるのは「7.62㎜」の口径などの大まかな規定だけであって、選択に幅を持たせている――ともいえる訳で、警察の場合、けん銃の調達に関しては後者のスタイルととっていたのではないか?とも考えられる。

つまり、「89式小銃は64式小銃の、64式小銃はM1小銃(および99式小銃)の代替」として、それぞれの時代に「新小銃」として従来の小銃が代替され、更新される場合は原則的に中隊等の部隊単位で一斉に装備される。

日本警察の場合、予算にしても国費と県費での調達があって一元化されておらず、部署による選択にもかなりの柔軟性が持たれているようだ。一昔前は「ニューナンブM60」で使用けん銃を統一しようとした痕跡はあるが、そもそものけん銃のバリエーションが多すぎたことや、射撃訓練の機会が少なく、実際の使用例も僅少な日本警察の特殊事情から通常の耐用年数をはるかに超えた配備が可能だったともいえる。そこで、日本警察の場合、「数の上での主力けん銃」であった、

S&W M1917 → ニューナンブM60 → S&W M37エアウェイト

と、「『新けん銃』に更新がなされたように見える」が、どうやら一斉取り替えではなく、現在でも「サクラ回転式」が導入されたとはいえ、県警にもよるが一線署の地域課等でもニューナンブM60、S&W M37エアウェイトが混在していて、さらには制服警官に対しても少数ではあるようだが、SigP230、HkP2000などの配備も行われていることから、どうにも「新けん銃」の導入、配備には一定の規則性がなく、

「予算年度によってそれぞれ調達されたけん銃を損耗交換分として配備」

していると考えられる。当然、現在ではけん銃使用の可能性の高い部署等への優先的な配備はあると考えられるが、現在ではかつてのように「回転式は制服警察官、自動式は私服警察官」という「常識」(←思い込み)も通用しない状態で、日本警察の装備するけん銃の幅の広さ――近年導入され、確認された物だけで、SIG P230、M360Jサクラ、Hk P2000、ベレッタバーテック、S&W M3913 レディースミス、グロックG17(?)と、この一貫性のないラインナップには、戦後混乱期を彷彿とさせるカオス状態と評することも出来る。

そこで総理官邸資料のP21に注目。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/bouei/pdf/sankou4_1.pdf。警察庁の「一般警察官用のけん銃の調達」では、「複数銃種の携帯性、撃ち易さ、安定供給可能性、価格等を総合的に検討」「けん銃銃種選定委員会において、銃種を決定」しており、調達では「随意契約により国内にある輸入代理店を通じて調達定価の把握、市場調査、代理店より入手したメーカーからの見積価格により価格の妥当性を確認」とある。が、ここで語られているのはあくまで「一般警察官用」であるのに注意。しかし、競争入札で予算年度による銃種の違いがあるのならわかるが、「選定委員会で決定した銃種を随意契約」であるから、「一般警察官用」ではないところで、いろいろ「大人の事情」があるのであろう。

(余談。当該資料P22 「自衛隊及び各国軍隊の定年年齢」の自衛隊の階級と、米軍階級の対応。とくに将と曹の部分が興味深い)

※ 宮城県警けん銃射撃競技会 2009 http://www.news24.jp/articles/2009/10/06/07145149.html

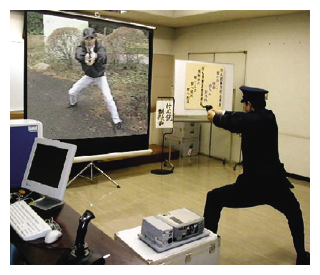

※ 映像射撃シュミレーターの様子。

※ けん銃射撃競技会の様子。中央の警察官がS&W M3913 レディースミスを使用。

※ 現在は「婦人警官だから小型」という訳でもない。ニューナンブ77㎜銃身を使用。よく見たら前から二人目の男性警察官のけん銃は4インチ銃身。ミリタリーアンドポリスか?

ヘルメットのマークから千葉県警機動隊の銃器対策部隊と思われる警察官。けん銃入れにはSigP230

日本警察の使用けん銃。戦後は戦後で収拾が付かず、現代は現代でアウトラインは見えても、実際の中身は一切がベールのなか。「日本警察装備史」。世にあるミリタリー、銃器研究のなかでも「至難のテーマ」とは本当である。

しかし、ミネベアがS&Wと業務提携を「サクラ」の共同開発?以降、加速させており、豊和はHk――と、そのうち日本警察もM&P、自衛隊はHk416の「ライセンス生産」あたりに手を出しそうな気配である。無念。

「平成16年まではミリタリーポリス回転式けん銃、ブローニング自動式けん銃があった」

「我が県警からコルト回転式が消えたのは平成22年。平成23年になり新たにサクラ回転式、HK P2000自動式が配備」

「ワルサーPPK自動式は相当数が輸入され、現在もシグ230自動式より数が多いのではないか?」

「警視庁では平成10年頃まで米軍おさがりの『45口径回転式』(S&W M1917)を使っていた」

「新制服導入後(平成6年以降)、新制服用のM1917のけん銃ケースが存在した」

「やはり新制服導入後に、婦人警官がカールコードの付いたコルト25を持っている写真がある」

「コルトポケット(32オート)は平成10年頃でもバリバリ使っていた」

「サクラ回転式、HK P2000自動式は評判が悪く、エアウェイトやチーフスを引っ張り出して使っていた」

等、各方面の話を伺い、資料をあたると、日本警察の物持ちの良さと、想像を超えるバリエーション――弾薬の種類だけでも相当な幅があることに驚かされる。

※ 高知県警警察学校。2008年。

※ 低解像度のため詳細は判別できないが複数種類の回転式けん銃がうつっている。

ここで現時点ではひとつの推論でしかないが、自衛隊の場合、小銃は「●●式小銃」と、型式の制式化がなされてネジの径まで仔細に記した厳格な仕様書を設定。量産、配備され、通常、一切の別の選択は許されない。しかし、それでは運用上の柔軟性がもてないことから、近年、導入された「対人狙撃銃」の場合、型式の指定はなく、仕様書で決定されるのは「7.62㎜」の口径などの大まかな規定だけであって、選択に幅を持たせている――ともいえる訳で、警察の場合、けん銃の調達に関しては後者のスタイルととっていたのではないか?とも考えられる。

つまり、「89式小銃は64式小銃の、64式小銃はM1小銃(および99式小銃)の代替」として、それぞれの時代に「新小銃」として従来の小銃が代替され、更新される場合は原則的に中隊等の部隊単位で一斉に装備される。

日本警察の場合、予算にしても国費と県費での調達があって一元化されておらず、部署による選択にもかなりの柔軟性が持たれているようだ。一昔前は「ニューナンブM60」で使用けん銃を統一しようとした痕跡はあるが、そもそものけん銃のバリエーションが多すぎたことや、射撃訓練の機会が少なく、実際の使用例も僅少な日本警察の特殊事情から通常の耐用年数をはるかに超えた配備が可能だったともいえる。そこで、日本警察の場合、「数の上での主力けん銃」であった、

S&W M1917 → ニューナンブM60 → S&W M37エアウェイト

と、「『新けん銃』に更新がなされたように見える」が、どうやら一斉取り替えではなく、現在でも「サクラ回転式」が導入されたとはいえ、県警にもよるが一線署の地域課等でもニューナンブM60、S&W M37エアウェイトが混在していて、さらには制服警官に対しても少数ではあるようだが、SigP230、HkP2000などの配備も行われていることから、どうにも「新けん銃」の導入、配備には一定の規則性がなく、

「予算年度によってそれぞれ調達されたけん銃を損耗交換分として配備」

していると考えられる。当然、現在ではけん銃使用の可能性の高い部署等への優先的な配備はあると考えられるが、現在ではかつてのように「回転式は制服警察官、自動式は私服警察官」という「常識」(←思い込み)も通用しない状態で、日本警察の装備するけん銃の幅の広さ――近年導入され、確認された物だけで、SIG P230、M360Jサクラ、Hk P2000、ベレッタバーテック、S&W M3913 レディースミス、グロックG17(?)と、この一貫性のないラインナップには、戦後混乱期を彷彿とさせるカオス状態と評することも出来る。

そこで総理官邸資料のP21に注目。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/bouei/pdf/sankou4_1.pdf。警察庁の「一般警察官用のけん銃の調達」では、「複数銃種の携帯性、撃ち易さ、安定供給可能性、価格等を総合的に検討」「けん銃銃種選定委員会において、銃種を決定」しており、調達では「随意契約により国内にある輸入代理店を通じて調達定価の把握、市場調査、代理店より入手したメーカーからの見積価格により価格の妥当性を確認」とある。が、ここで語られているのはあくまで「一般警察官用」であるのに注意。しかし、競争入札で予算年度による銃種の違いがあるのならわかるが、「選定委員会で決定した銃種を随意契約」であるから、「一般警察官用」ではないところで、いろいろ「大人の事情」があるのであろう。

(余談。当該資料P22 「自衛隊及び各国軍隊の定年年齢」の自衛隊の階級と、米軍階級の対応。とくに将と曹の部分が興味深い)

※ 宮城県警けん銃射撃競技会 2009 http://www.news24.jp/articles/2009/10/06/07145149.html

※ 映像射撃シュミレーターの様子。

※ けん銃射撃競技会の様子。中央の警察官がS&W M3913 レディースミスを使用。

※ 現在は「婦人警官だから小型」という訳でもない。ニューナンブ77㎜銃身を使用。よく見たら前から二人目の男性警察官のけん銃は4インチ銃身。ミリタリーアンドポリスか?

ヘルメットのマークから千葉県警機動隊の銃器対策部隊と思われる警察官。けん銃入れにはSigP230

日本警察の使用けん銃。戦後は戦後で収拾が付かず、現代は現代でアウトラインは見えても、実際の中身は一切がベールのなか。「日本警察装備史」。世にあるミリタリー、銃器研究のなかでも「至難のテーマ」とは本当である。

しかし、ミネベアがS&Wと業務提携を「サクラ」の共同開発?以降、加速させており、豊和はHk――と、そのうち日本警察もM&P、自衛隊はHk416の「ライセンス生産」あたりに手を出しそうな気配である。無念。