2012年12月04日

戦後警察けん銃について (資料編/福島県警察史)

千葉県警察史につづいて「福島県警察史」を紐解いたメモ。

「福島県警史」では「第三節 けん銃の携帯」の項にて戦後の混乱下の福島県警けん銃事情について、非常に仔細に記述している。とくに当時、「極秘扱い」であったという戦後間もなくのけん銃の装備事情は当時の世相が透けて見えて興味深い。

本県(※ 福島県。昭和21年)に於て現所有銃は、

十四年式拳銃 六挺 実包 一八〇発

二十六年式拳銃 二挺 実包 一〇発

其他回転式異種型拳銃 一六挺 〇発

計二四挺 一九〇発

其の他の回転式異種拳銃一六挺は、弾薬、実包皆無にして、使用不能。

昭和二十一年五月十五日、青森県警察部より

十四年式拳銃 一〇〇挺

同弾薬、実包 三〇〇〇発

を借用し、其の内青森県より借用拳銃を同年七月一日左の通り県下各警察署に配布す。

この「福島県警察史」のなかで「南部十四年式拳銃」の正式な部内での名称は「口径8ミリメートル 14年式 自動装てん式」であったという記載があり、興味深い。この「口径8ミリメートル 14年式 自動装てん式」をはじめとした旧軍けん銃その他の装備で始まった戦後福島県警のけん銃装備であったが、福島県警史が出典とした「福岡県警察史」では昭和21年当時のGHQとのやりとりを記述している。

こうして警察官のけん銃携帯は、GHQによって正式に認められたのであるが、各府県とも、これによって直ちにけん銃を警察官吏に携帯させたわけではなかった。もっとも一部の県では地方進駐の占領軍当局から貸与され、これを携帯させたところもあったようである。

「この年(※昭和21年)の五月には連合軍から多量のけん銃が渡された。福岡県でも一〇〇〇丁が交付され、外勤警察官三人に一丁の割合でけん銃を所持するようになった(福岡県警史)」とあるが、本県(※福島県)ではこうした事実はなかった。

昭和21年の時点で内務省警保局警務課長が連合国最高司令部CIS公安課を訪ね「警察官のけん銃携帯使用に関しての覚書」を受領したが、この際に「最高司令部から地方の進駐軍に対し、けん銃携帯許可を指令して頂きたい。各地で警察官のけん銃携帯を問題として取り上げるような所もあり、ぜひ警察官のけん銃携帯使用について徹底して頂けるよう取り扱われたい」と、要望するも、GHQ側は「警察官のけん銃携帯は当然のことであって、ことさらに通達して米軍に周知させる必要はない」と、述べたという。

以上の記述から、昭和24年の「米国支給けん銃」の支給開始以前から、

・内務省時代からの引き継ぎ?けん銃 (十四年式、二十六年式、九四式拳銃等)

・昭和21年に進駐軍から支給された軍用拳銃 (M1911A1等?)

県によって以上の二つの流れがあったことが伺われる。

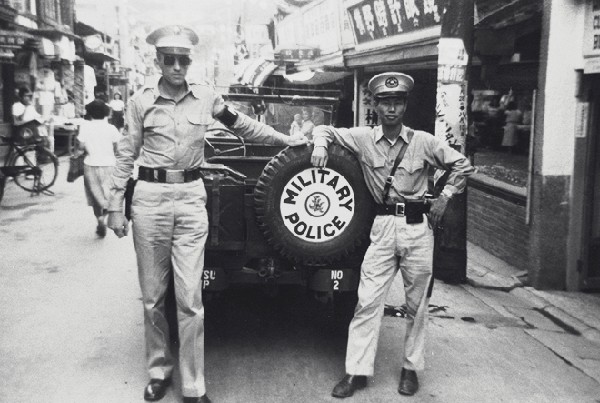

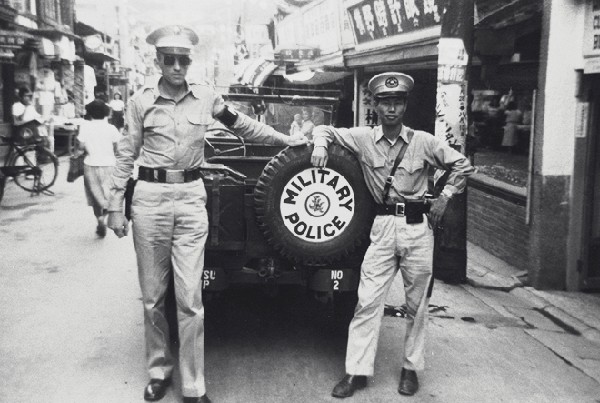

(※ 1945年頃に滋賀県で撮影とされる「MP同乗警察官」。フラップが斜めになった日本警察独特のM1911A1用の予備弾入れが見える。撮影年が1945年前後とすれば「昭和24年の米国貸与以前から米軍用けん銃が貸与されていた」こととなり、予備弾入れなどの装備も戦後すぐに製作されていたこととなる)

「昭和二四年(一九四九)七月一日に、GHQ公安課長プリアム大佐から、日本政府に覚書が手交されて、日本警察定員一二万五〇〇〇名に対して、けん銃一挺、実包一〇〇発あてが貸与されることとなった。日本政府では、国家地方警察本部装備課長がその責任者として受領し、その他の部品とともに、同年一〇月一日に全国の国警三万人、自警九万五〇〇〇〇人の全員に貸与されることとなった。なお、このとき、従来持っていた旧型けん銃は回収されることとなった」(『山形県警察史』下巻一五三〇ページ)とある。ただ、引用の記述中、国警、自警全員に貸与されることとなったというが、本県(福島県)にあっては自治体警察は国家地方警察よりもかなり遅れて貸与されており、国家地方警察の警察官も全員が一斉に貸与されたわけではなかった。

昭和24年にGHQからの覚書によって警察官の「1人1挺体制」が整備されてゆくこととなるが、「このとき従来持っていた旧型けん銃は回収されることとなった」といい、福島県警史によると装備数の上では1位、2位であった南部十四年式拳銃、二十六年式拳銃、其他回転式異種型拳銃などが回収されたと考えられるが、そこでひとつの謎が生まれる。

米国貸与けん銃のS&W M1917、COLT M1911A1、S&W Military & Policeなどとともに、近年まで使われたCOLT M1903(32オート)、ブローニングM1910などの小型けん銃は昭和24年の米国貸与けん銃の支給以前から装備されていたものとして、この際に回収されていたのか?その場合、保管後に警察官増員の折に再支給されたものなのか?はたまた「米国貸与けん銃」につづき、警察官増員の折に輸入された「輸入けん銃」なのか、一切が不明なままだ。

しかし、ひとつの可能性として「(M1917やM1911A1、S&W Military & Policeといった米国貸与けん銃の支給が開始されて)従来持っていた(十四年式や二十六年式などの)けん銃は回収」されたが、「回収=廃棄」ではなく、千葉県警察史の記述にもあるように、

「昭和三十四年度以降、警察官の増員に伴ってけん銃の整備が図られることとなり、当初、増員分のけん銃は輸入に頼っていたものの、昭和三十五年度に初めて国産けん銃ニューナンブM60型が採用されたことから、同四十三年度以降は一貫して同一銃種による整備が行われた」(千葉県警察史)この米国貸与の開始された昭和24年から昭和34年までの10年間に、一部の機種(比較的多数が装備されていて、改修部品等のストックの充分にあるもの?等)は「回収→保管」されて、使用されたとも考えられるが、福島県警察史も率直に認めるように、当時の資料は少なく、「新けん銃」こと米国貸与けん銃の支給等は極秘に行われたことから詳細を辿ることは困難だ。

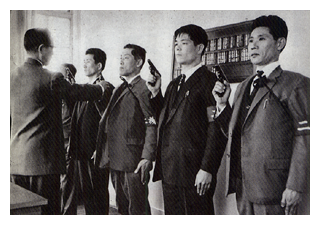

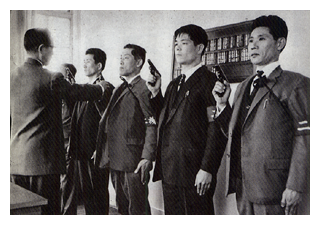

(※ 警察白書より「点検を受ける刑事(昭和30年代)」のキャプションのつけられた写真。不鮮明だが、ブローニングM1910ないしコルトM1903と思しきけん銃を装備している)

また、福島県警史は昭和24年当時にGHQより貸与されたけん銃について、

貸与けん銃は、回転式と自動式で、その種類はS&W・Colto・Comma-ndo・Coltoffなどである。

「自治体警察は拳銃の帯用が国家警察より半年くらいおくれていたんですね。国家警察が先にけん銃をもって、自治体警察は警棒ですから、子供がいいピストルを持っているのと同じで、国家警察が拳銃を持っているのをうらやましがって、いつわれわれがけん銃を帯用できるかと思ったものです」(元・郡山市警察長)

「自治体警察は45口径のけん銃を持っていたんです。国警は38口径の小さなものだったんです」(元・県警刑事部長)

これらの記述のなかで「Colto」など明らかな誤植と思われるが、福島県警察史が言わんとした銃種については、推察、要約すれば「貸与されたけん銃は回転式と自動式で、その種類はS&W・Colt・Colt Commando、Colt Official Policeなどで、自治体警察が45口径、国家地方警察が38口径を装備していた」といえるが、やはりここでも「小型オート」についての記述はなく、謎は深まるばかり。

警察庁、各都道府県警察、皇宮警察、鉄道公安局、海上保安庁などの組織、機関の公開資料を突き合わせれば全体の輪郭を辿ることは出来るかと思うが、どうにも先は長い。

(追伸)

各方面より非常に勉強になるメッセージの数々まことにありがとうございます。

不勉強ではありますが、今後もご指導のほどよろしくお願いします!

「福島県警史」では「第三節 けん銃の携帯」の項にて戦後の混乱下の福島県警けん銃事情について、非常に仔細に記述している。とくに当時、「極秘扱い」であったという戦後間もなくのけん銃の装備事情は当時の世相が透けて見えて興味深い。

本県(※ 福島県。昭和21年)に於て現所有銃は、

十四年式拳銃 六挺 実包 一八〇発

二十六年式拳銃 二挺 実包 一〇発

其他回転式異種型拳銃 一六挺 〇発

計二四挺 一九〇発

其の他の回転式異種拳銃一六挺は、弾薬、実包皆無にして、使用不能。

昭和二十一年五月十五日、青森県警察部より

十四年式拳銃 一〇〇挺

同弾薬、実包 三〇〇〇発

を借用し、其の内青森県より借用拳銃を同年七月一日左の通り県下各警察署に配布す。

この「福島県警察史」のなかで「南部十四年式拳銃」の正式な部内での名称は「口径8ミリメートル 14年式 自動装てん式」であったという記載があり、興味深い。この「口径8ミリメートル 14年式 自動装てん式」をはじめとした旧軍けん銃その他の装備で始まった戦後福島県警のけん銃装備であったが、福島県警史が出典とした「福岡県警察史」では昭和21年当時のGHQとのやりとりを記述している。

こうして警察官のけん銃携帯は、GHQによって正式に認められたのであるが、各府県とも、これによって直ちにけん銃を警察官吏に携帯させたわけではなかった。もっとも一部の県では地方進駐の占領軍当局から貸与され、これを携帯させたところもあったようである。

「この年(※昭和21年)の五月には連合軍から多量のけん銃が渡された。福岡県でも一〇〇〇丁が交付され、外勤警察官三人に一丁の割合でけん銃を所持するようになった(福岡県警史)」とあるが、本県(※福島県)ではこうした事実はなかった。

昭和21年の時点で内務省警保局警務課長が連合国最高司令部CIS公安課を訪ね「警察官のけん銃携帯使用に関しての覚書」を受領したが、この際に「最高司令部から地方の進駐軍に対し、けん銃携帯許可を指令して頂きたい。各地で警察官のけん銃携帯を問題として取り上げるような所もあり、ぜひ警察官のけん銃携帯使用について徹底して頂けるよう取り扱われたい」と、要望するも、GHQ側は「警察官のけん銃携帯は当然のことであって、ことさらに通達して米軍に周知させる必要はない」と、述べたという。

以上の記述から、昭和24年の「米国支給けん銃」の支給開始以前から、

・内務省時代からの引き継ぎ?けん銃 (十四年式、二十六年式、九四式拳銃等)

・昭和21年に進駐軍から支給された軍用拳銃 (M1911A1等?)

県によって以上の二つの流れがあったことが伺われる。

(※ 1945年頃に滋賀県で撮影とされる「MP同乗警察官」。フラップが斜めになった日本警察独特のM1911A1用の予備弾入れが見える。撮影年が1945年前後とすれば「昭和24年の米国貸与以前から米軍用けん銃が貸与されていた」こととなり、予備弾入れなどの装備も戦後すぐに製作されていたこととなる)

「昭和二四年(一九四九)七月一日に、GHQ公安課長プリアム大佐から、日本政府に覚書が手交されて、日本警察定員一二万五〇〇〇名に対して、けん銃一挺、実包一〇〇発あてが貸与されることとなった。日本政府では、国家地方警察本部装備課長がその責任者として受領し、その他の部品とともに、同年一〇月一日に全国の国警三万人、自警九万五〇〇〇〇人の全員に貸与されることとなった。なお、このとき、従来持っていた旧型けん銃は回収されることとなった」(『山形県警察史』下巻一五三〇ページ)とある。ただ、引用の記述中、国警、自警全員に貸与されることとなったというが、本県(福島県)にあっては自治体警察は国家地方警察よりもかなり遅れて貸与されており、国家地方警察の警察官も全員が一斉に貸与されたわけではなかった。

昭和24年にGHQからの覚書によって警察官の「1人1挺体制」が整備されてゆくこととなるが、「このとき従来持っていた旧型けん銃は回収されることとなった」といい、福島県警史によると装備数の上では1位、2位であった南部十四年式拳銃、二十六年式拳銃、其他回転式異種型拳銃などが回収されたと考えられるが、そこでひとつの謎が生まれる。

米国貸与けん銃のS&W M1917、COLT M1911A1、S&W Military & Policeなどとともに、近年まで使われたCOLT M1903(32オート)、ブローニングM1910などの小型けん銃は昭和24年の米国貸与けん銃の支給以前から装備されていたものとして、この際に回収されていたのか?その場合、保管後に警察官増員の折に再支給されたものなのか?はたまた「米国貸与けん銃」につづき、警察官増員の折に輸入された「輸入けん銃」なのか、一切が不明なままだ。

しかし、ひとつの可能性として「(M1917やM1911A1、S&W Military & Policeといった米国貸与けん銃の支給が開始されて)従来持っていた(十四年式や二十六年式などの)けん銃は回収」されたが、「回収=廃棄」ではなく、千葉県警察史の記述にもあるように、

「昭和三十四年度以降、警察官の増員に伴ってけん銃の整備が図られることとなり、当初、増員分のけん銃は輸入に頼っていたものの、昭和三十五年度に初めて国産けん銃ニューナンブM60型が採用されたことから、同四十三年度以降は一貫して同一銃種による整備が行われた」(千葉県警察史)この米国貸与の開始された昭和24年から昭和34年までの10年間に、一部の機種(比較的多数が装備されていて、改修部品等のストックの充分にあるもの?等)は「回収→保管」されて、使用されたとも考えられるが、福島県警察史も率直に認めるように、当時の資料は少なく、「新けん銃」こと米国貸与けん銃の支給等は極秘に行われたことから詳細を辿ることは困難だ。

(※ 警察白書より「点検を受ける刑事(昭和30年代)」のキャプションのつけられた写真。不鮮明だが、ブローニングM1910ないしコルトM1903と思しきけん銃を装備している)

また、福島県警史は昭和24年当時にGHQより貸与されたけん銃について、

貸与けん銃は、回転式と自動式で、その種類はS&W・Colto・Comma-ndo・Coltoffなどである。

「自治体警察は拳銃の帯用が国家警察より半年くらいおくれていたんですね。国家警察が先にけん銃をもって、自治体警察は警棒ですから、子供がいいピストルを持っているのと同じで、国家警察が拳銃を持っているのをうらやましがって、いつわれわれがけん銃を帯用できるかと思ったものです」(元・郡山市警察長)

「自治体警察は45口径のけん銃を持っていたんです。国警は38口径の小さなものだったんです」(元・県警刑事部長)

これらの記述のなかで「Colto」など明らかな誤植と思われるが、福島県警察史が言わんとした銃種については、推察、要約すれば「貸与されたけん銃は回転式と自動式で、その種類はS&W・Colt・Colt Commando、Colt Official Policeなどで、自治体警察が45口径、国家地方警察が38口径を装備していた」といえるが、やはりここでも「小型オート」についての記述はなく、謎は深まるばかり。

警察庁、各都道府県警察、皇宮警察、鉄道公安局、海上保安庁などの組織、機関の公開資料を突き合わせれば全体の輪郭を辿ることは出来るかと思うが、どうにも先は長い。

(追伸)

各方面より非常に勉強になるメッセージの数々まことにありがとうございます。

不勉強ではありますが、今後もご指導のほどよろしくお願いします!