2012年11月23日

戦後警察けん銃調査の雑感

はからずも戦後警察けん銃のけん銃入れ――ガバメントけん銃入れの複製製作の話が持ち上がり、持ち前の好奇心で首を突っ込んだが最後、戦後警察けん銃=もとい、「日本のお役所けん銃」事情を垣間見て、かるく眩暈がしてくる店主です。

前回記事での「証言編」にしても、記事に登場していない方を含め、多くの警察官およびOBの方、関係者の方にお話を伺っても、真相に近づくどころか、「泥沼」の深さと広大さに、深淵を垣間見た気がする今日この頃です。

以下、雑記録。

・ネット上で「平成6年埼玉県警年頭視閲式」の画像を発見。

写真に写る行進中の機動隊員のけん銃入れのはっきり確認できる画像のうち9名中6名が「ニューナンブ 県警型」、1名が「S&W 5インチ 蓋なし」、1名が「COLT 自動式 蓋なし」。指揮官の幹部が旧型けん銃であったことがわかる。

※ 使用許可が下り次第写真公開予定

・「蓋付ニューナンブ用けん銃ケース」にも複数種類がある。

「ニューナンブ用」とされる3インチ(77㎜銃身用)のけん銃ケースには、蓋の上辺が直線の「県警型」、蓋の上辺が斜めになっている「警視庁型」があり、それぞれ帯革取り付け部分と、けん銃収納部が任意に可動する「乗車型」が存在し、主に自動車警ら隊で使われた。

大分類として便宜上区分すると「県警型 (一般用)」、「県警型 (乗車用)」、「警視庁型 (一般用)」、「警視庁型 (乗車用)」が存在する。

※ 左 県警型乗車用 右 県警型一般用

※ 左 県警型乗車用 右 県警型一般用。乗車用は帯革取り付け部分が可動する

・「県警型」でも西日本のものと、東日本のもので蓋を成形する型の形が違う。

実物を比較して判明。東日本のものはフラップ全体が丸みを帯びており、柔らかい雰囲気を持つが、西日本から放出されたとされるものを較べると、西日本のものは蓋に型の折り曲げ線がシャープに入り、微妙に裁断、ステッチングが異なる。納入メーカーによる違いか?全体の裁断も微妙に異なり、刃型自体が異なっている模様。

また東日本のものには本体裏側に「ニューナンブ」の刻印があるが、西日本のものには刻印がない。しかし、この刻印に関しては製造メーカーや年次による違いの可能性もあり。

・古本市で見かけた警察本に平成8年時点で「45口径の弾はクリップで保持」「ミリタリーポリス」「回転式6発の場合は~」の文字を確認。

関東のK県警。

・旧型制服でも警視庁型と県警型で異なる。

警視庁型は毛羽立ちにくい、オンスの高いウール地で作られており目が詰まっている。小規模県警のものは柔らかいウール生地で作られている。

・機動隊の出動服には冬用と夏用があり、ノーアイロンも存在している。

M商店製のレプリカに似た化繊混紡生地のものがノーアイロン?といわれている模様。火炎瓶の使用が想定されるような状況では綿で出来た出動服で「統制」し、「恒常勤務」でノーアイロン等が使われたとの証言。

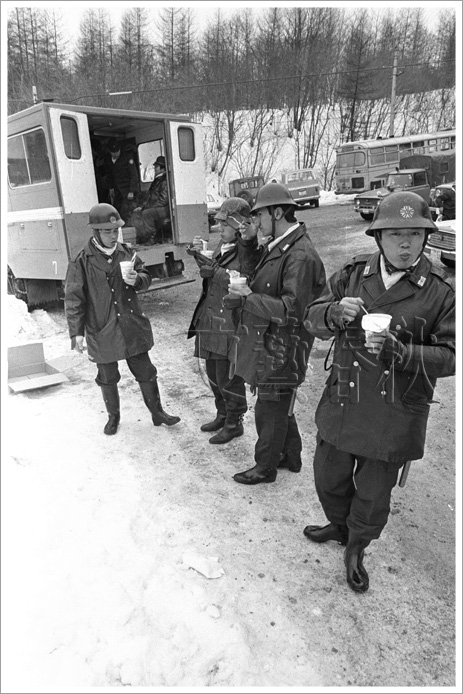

※ 三里塚で警備にあたる空港警備隊。

「出動服は通常警備ではジャストサイズで、防護装備完全着装での危険な警備ではワンサイズ上で着ます」

「万が一火炎瓶の炎が燃え移った際、すぐ脱げるようにというのと、大盾振り回し、出動服のなかに防護衣を着込むので動きやすいように大き目のサイズを着ます。自衛隊の戦闘服で3Aでジャストなら、2Bを着る感じですね」

・けん銃つりひも紺色について

福島県警、茨城県警?などでは平成に入ってから新制服に更新されるまで使われていた。

・戦後すぐに支給された装備は黒く染め直していた。

戦後すぐ旧軍けん銃などが貸与(年数不明)された際に、米軍のツーバックルブーツなどとともに、チノシャツ、チノパンなども支給されたが、チノシャツ、チノパンは制服としてそのまま着用したが、ツーバックルブーツ、南部14年式のけん銃入れ、つりひもなどは黒か濃紺に染め直して使用(原田弘著「MPのジープから見た占領下の東京―同乗警察官の観察記 」)。また、同時にM43フィールドジャケット等も支給されており、紺色に染め直したものが存在し、出動服の原型になった?らしい。

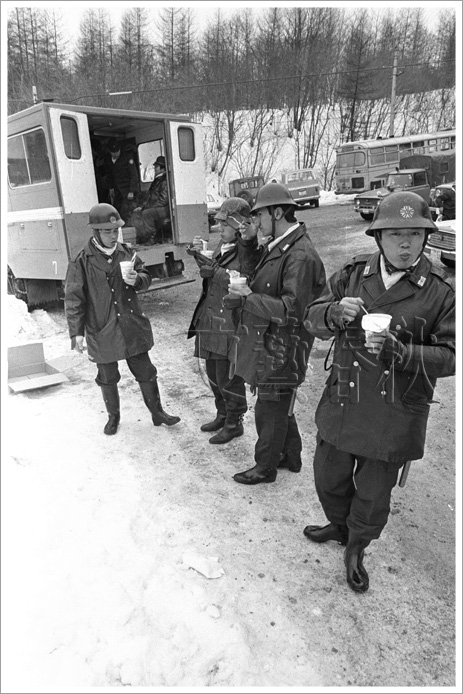

・「防弾ヘルメット」には90式テッパチ、M1、通称M2、66式鉄帽が入り混じっている。

戦時中から「防空警備用」として鉄帽は配備されており、これが戦後も継続して使用されたのか、米国貸与で旧軍の接収品が再配備されたのかは不明。戦後の改修でM1のライナーが無理やりつけられているものや、オリジナルに似たクッションパッドのつけられたハンモックで改修されている物があり、戦時中の規定では旭日章は正面リベット穴に取り付けることとなっているが、戦後は白や黄色のペンキで旭日章を塗っていたものも多く、学生運動初期の機動隊員の着用例もあり、あさま山荘事件では長野県機が使用している。

※ あさま山荘事件で警備にあたる長野県機。90鉄帽?同型品を着用。足元はゴム長靴(!)

※ あさま山荘事件での機動隊員。防弾ヘルメット(M1型?)を使用している。またあさま山荘事件の記録映像では、M1ヘルメット同型品の防弾鉄帽にも耳あてナシ、耳あてアリが確認でき、顎紐が紐状、M1様のチンストラップなどの混在が確認できる。

その後の労働運動→学生運動の激化で鉄帽の需要が高まり、M1ヘルメットを「米軍の放出品店で県警本部の人間が買い付けていた」といい、警察は購入後、後頭部に金具を増設。「三点顎紐」として使用していたが、顎紐は相変わらずの旧軍由来の「タダの紐」。これはM2、66式も同じだった。

またライナーヘルメットは国産のものが存在し、米軍にも納入していた。耳あてがあったりなかったり、仕様は様々。SB-8の防石面を分厚くした防弾面のつけられたM1ないし66式は現在も使用されており、警視庁では90式テッパチでさえ平成10年(!)頃まで使用され、F県警の倉庫では数年前まで確認されている。近年は88式鉄帽や海外製のものに更新されつつあるが、「防弾ヘルメット事情」は「けん銃事情」と並んで全体像をつかむことは相当に難しそうだ。

※ メッセージを頂きましたN県?の「PM」さんへ。メッセージに返信しようとしたのですが、メールアドレスの間違いで返信できませんでした。お手数ですが、「オーナーよりメッセージ」送信の際の送信フォームにアドレスを記載の上、再送信して頂けますと幸いです。

追伸 魂の打ち震えるメッセージでした。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします!

前回記事での「証言編」にしても、記事に登場していない方を含め、多くの警察官およびOBの方、関係者の方にお話を伺っても、真相に近づくどころか、「泥沼」の深さと広大さに、深淵を垣間見た気がする今日この頃です。

以下、雑記録。

・ネット上で「平成6年埼玉県警年頭視閲式」の画像を発見。

写真に写る行進中の機動隊員のけん銃入れのはっきり確認できる画像のうち9名中6名が「ニューナンブ 県警型」、1名が「S&W 5インチ 蓋なし」、1名が「COLT 自動式 蓋なし」。指揮官の幹部が旧型けん銃であったことがわかる。

※ 使用許可が下り次第写真公開予定

・「蓋付ニューナンブ用けん銃ケース」にも複数種類がある。

「ニューナンブ用」とされる3インチ(77㎜銃身用)のけん銃ケースには、蓋の上辺が直線の「県警型」、蓋の上辺が斜めになっている「警視庁型」があり、それぞれ帯革取り付け部分と、けん銃収納部が任意に可動する「乗車型」が存在し、主に自動車警ら隊で使われた。

大分類として便宜上区分すると「県警型 (一般用)」、「県警型 (乗車用)」、「警視庁型 (一般用)」、「警視庁型 (乗車用)」が存在する。

※ 左 県警型乗車用 右 県警型一般用

※ 左 県警型乗車用 右 県警型一般用。乗車用は帯革取り付け部分が可動する

・「県警型」でも西日本のものと、東日本のもので蓋を成形する型の形が違う。

実物を比較して判明。東日本のものはフラップ全体が丸みを帯びており、柔らかい雰囲気を持つが、西日本から放出されたとされるものを較べると、西日本のものは蓋に型の折り曲げ線がシャープに入り、微妙に裁断、ステッチングが異なる。納入メーカーによる違いか?全体の裁断も微妙に異なり、刃型自体が異なっている模様。

また東日本のものには本体裏側に「ニューナンブ」の刻印があるが、西日本のものには刻印がない。しかし、この刻印に関しては製造メーカーや年次による違いの可能性もあり。

・古本市で見かけた警察本に平成8年時点で「45口径の弾はクリップで保持」「ミリタリーポリス」「回転式6発の場合は~」の文字を確認。

関東のK県警。

・旧型制服でも警視庁型と県警型で異なる。

警視庁型は毛羽立ちにくい、オンスの高いウール地で作られており目が詰まっている。小規模県警のものは柔らかいウール生地で作られている。

・機動隊の出動服には冬用と夏用があり、ノーアイロンも存在している。

M商店製のレプリカに似た化繊混紡生地のものがノーアイロン?といわれている模様。火炎瓶の使用が想定されるような状況では綿で出来た出動服で「統制」し、「恒常勤務」でノーアイロン等が使われたとの証言。

※ 三里塚で警備にあたる空港警備隊。

「出動服は通常警備ではジャストサイズで、防護装備完全着装での危険な警備ではワンサイズ上で着ます」

「万が一火炎瓶の炎が燃え移った際、すぐ脱げるようにというのと、大盾振り回し、出動服のなかに防護衣を着込むので動きやすいように大き目のサイズを着ます。自衛隊の戦闘服で3Aでジャストなら、2Bを着る感じですね」

・けん銃つりひも紺色について

福島県警、茨城県警?などでは平成に入ってから新制服に更新されるまで使われていた。

・戦後すぐに支給された装備は黒く染め直していた。

戦後すぐ旧軍けん銃などが貸与(年数不明)された際に、米軍のツーバックルブーツなどとともに、チノシャツ、チノパンなども支給されたが、チノシャツ、チノパンは制服としてそのまま着用したが、ツーバックルブーツ、南部14年式のけん銃入れ、つりひもなどは黒か濃紺に染め直して使用(原田弘著「MPのジープから見た占領下の東京―同乗警察官の観察記 」)。また、同時にM43フィールドジャケット等も支給されており、紺色に染め直したものが存在し、出動服の原型になった?らしい。

・「防弾ヘルメット」には90式テッパチ、M1、通称M2、66式鉄帽が入り混じっている。

戦時中から「防空警備用」として鉄帽は配備されており、これが戦後も継続して使用されたのか、米国貸与で旧軍の接収品が再配備されたのかは不明。戦後の改修でM1のライナーが無理やりつけられているものや、オリジナルに似たクッションパッドのつけられたハンモックで改修されている物があり、戦時中の規定では旭日章は正面リベット穴に取り付けることとなっているが、戦後は白や黄色のペンキで旭日章を塗っていたものも多く、学生運動初期の機動隊員の着用例もあり、あさま山荘事件では長野県機が使用している。

※ あさま山荘事件で警備にあたる長野県機。90鉄帽?同型品を着用。足元はゴム長靴(!)

※ あさま山荘事件での機動隊員。防弾ヘルメット(M1型?)を使用している。またあさま山荘事件の記録映像では、M1ヘルメット同型品の防弾鉄帽にも耳あてナシ、耳あてアリが確認でき、顎紐が紐状、M1様のチンストラップなどの混在が確認できる。

その後の労働運動→学生運動の激化で鉄帽の需要が高まり、M1ヘルメットを「米軍の放出品店で県警本部の人間が買い付けていた」といい、警察は購入後、後頭部に金具を増設。「三点顎紐」として使用していたが、顎紐は相変わらずの旧軍由来の「タダの紐」。これはM2、66式も同じだった。

またライナーヘルメットは国産のものが存在し、米軍にも納入していた。耳あてがあったりなかったり、仕様は様々。SB-8の防石面を分厚くした防弾面のつけられたM1ないし66式は現在も使用されており、警視庁では90式テッパチでさえ平成10年(!)頃まで使用され、F県警の倉庫では数年前まで確認されている。近年は88式鉄帽や海外製のものに更新されつつあるが、「防弾ヘルメット事情」は「けん銃事情」と並んで全体像をつかむことは相当に難しそうだ。

※ メッセージを頂きましたN県?の「PM」さんへ。メッセージに返信しようとしたのですが、メールアドレスの間違いで返信できませんでした。お手数ですが、「オーナーよりメッセージ」送信の際の送信フォームにアドレスを記載の上、再送信して頂けますと幸いです。

追伸 魂の打ち震えるメッセージでした。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします!

2012年11月19日

戦後警察けん銃について (証言編)

戦後日本警察のけん銃事情について。各方面からの聞き取りをメモ書き。

【① K視庁警察官】

・M1917について

「K視庁では平成に入ってからも使われていた。主に機動隊と、交通課の警察官など、普段けん銃を携帯しない部署の人間が使っていた。自分も平成初期に交通課勤務の際に渡されていた。非常に大きく使い勝手は悪い。ハーフムーンクリップだけでなく、フルムーンクリップもあった。けん銃入れは白色のものではなく自ら隊のお下がりの黒色の銃把が見えるタイプを使っていた。機動隊は昭和後期は昔ながらの可動しないものを使っていたが、これも「自ら」のお下がりだと思うが、平成に入ってからは機動隊も乗車時に可動して邪魔にならない『乗車用』でM1917をぶら下げていた」

・M1917のグリップアダプターについて

「K視庁のM1917にはゴム製のグリップアダプターが付けられていた。また、グリップは木製のものではなく、メダリオンのないチェッカリングの入った茶色い樹脂製のグリップが付けられていて、オリジナルよりも大きく、親指がグリップに乗るような縦方向に延長されたグリップが付けられていた。ハドソン?だかのモデルガンにそっくりなグリップがついているのを見たことがある」

・M10について

「M10は平成に入ってからも普段けん銃を携行しない課長や署長用として使われていた。ニューナンブの3インチよりもミリポリの4インチの方が見栄えがいいし、けん銃入れも大きくてサマになる」

・ガバメントについて

「平成に入ってからも使われていたM1917に比べてガバメントの方が先に使用されなくなったようだ。ブルーイングされていたシリーズ70?(※かつての月刊GUN誌の記事に「病院で一緒になった警察署長の腰のガバメントのブルーイングが目に眩しかった」という記事から「シリーズ70輸入説」があった)あれは米国から支給された『ミリガバ』の再処理だと思う。日頃けん銃を携行している外勤警官はけん銃の手入れをする暇などなく、下手に手入れなんてしようものなら銃刀法の『銃を弄ぶ』ということにもなりかねないから、保管庫で渡されて、戻してと、毎日繰り返すだけだから、外勤警察官のけん銃の状態は思いのほか悪い。すぐ錆が浮く。オーバーホールの際に表面の再処理を行うんだが、ニューナンブにしても再処理の関係でブルーイング、黒染め、パーカーライズといろいろあって、『青いガバ』もこれと同じだと思う」

・コルトポケット(32オート)について

「平成の10年代まで婦人警官や刑事が使っていたはずだ」

(ガバメントやコルトポケットなどの自動式拳銃は部品点数が多く、製造から時間が経ち交換部品の入手性などから早く消えたとも考えられる。安全管理上もガバメントやコルトポケットの場合、「安全ゴム」が使用できないなどの理由もあった?)

※ コルト ディテクティブ

・コルト38口径(回転式)について

「いまでも射撃訓練でいろんな部署の人間が揃って、横一列に数十人が並んで射撃するわけだ。ニューナンブなんかとコルトはシリンダーの回転方向が違うから訓練の際に『コルトの人は手を挙げてください』と、指示が飛ぶと、いまでも数十人中の3人くらいは私服が手を挙げる。どれも2インチだ」

(コルトディテクティブと、派生モデルのコブラは外見が酷似しており、どちらかは不明)

・ランヤードリングのアルミ?円盤について

「あれはうちでは保管中のけん銃に付けられていた。『この銃は弾が入っていませんよ』という表示だったはず」

(※ 平成初期の大阪府警の通常点検の様子。手前はバレルシェラウドの形状等からコルトディテクティブの後継機種であるコルトコブラと考えられる。組事務所への「ガサ」の為、防弾チョッキを着用。ランヤードリングには金属製の円盤が確認できる)

【② N県警OB】

・いままで使用したけん銃について

「警察官を拝命して所轄に配属された昭和50年代初頭には38口径の6発入るコルトを下げていた。いまでも思い出すな。交番勤務だったときに、いまじゃ有名な拉致事件の被害者がいなくなって、当初は誘拐事件として捜査した。38口径ぶら下げて警丈もって『山狩り』したな。蓋のないけん銃入れで下げてたが、あれ、銃が汚れるんだな。雨なんか降ったら錆びる訳だ。警備に行ってからも4インチの6発のコルトコマンドを使ってたな。滅多にぶら下げることはなかったけど、『コリ●ン●ート』の警報が出て、工●船の潜脱する海岸で張るわけだ。場所なんか決まってるから、だいたい当たる。沖で発光信号が光るだろ?拳銃握りしめて海岸で連中を待ったこともあったな。SPになってからはコルトポケットを使ってた。年季もんだぞ。けれど小型で名前の通り、スーツのポケットにも入るし、反動も小さい。わるくないけん銃だった。コルトポケットはうちの県警では平成10年くらいまでは使ってたはずだ。ちなみに警衛警備でK視庁のSPが出張ってくるときにけん銃を見たら、連中はチーフスペシャルの2インチを使ってたな」

※ コルト コマンド

※ コルト ポリスポジティブ

(コルトコマンドはコルトポリスポジティブのパーカー処理され、各部の工作を簡易化したものであり、外見は酷似。コマンドは米軍部隊向けに製造されたけん銃であり、米国貸与けん銃のひとつか?)

・45口径について

「当時、N署(※ 当地の1線署)でも昭和50年代まで結構45口径はあったな。回転式と自動式があったが、所轄の外勤でも自動式をぶら下げてる奴も結構いた。刑事の間でも45口径は重いけど、人気があってね。当時、科警研だかが調べたんだよ。俺たちがけん銃を使うような局面っていうのは、銃撃戦じゃないんだ。ヤー公とかがポン刀で斬りかかってきたとするだろ?そうなった時の交戦距離なんて言うのはほんの数メートルなわけだ。38口径で『ババン!』と撃って当たったとしても、38口径だと相手は倒れず、こっちも一太刀喰らっちまうわけだ。けれど、45口径なんて言うのは一発当たれば大の大人も吹っ飛ぶ。『いざというときは45口径』っていう風潮はあったよな。ま、滅多に使うことはないんだけど」

(歴史は繰り返すということか?どこかで聞いた100年以上前のフィリピンのような話だ)

※ コルト 45口径 自動式 (M1911A1)

※ コルト 45口径 回転式 (M1917)

・外勤が「一発でぶっ倒れる45口径」で、SPがコルトポケットですか?(笑)

「言われてみれば確かに逆だよな(笑)」

・ニューナンブについて

「ナンブがくるまで結構時間がかかった。昭和50年代でいったら、うちの署なんて何丁もなかったんじゃない?ほとんどが銃身の長い(※4インチのことをいってる雰囲気)38口径か、45口径だったもんな。変わったところではマスターピースなんていうのもあった。たしかスミスアンドウエッソンだ」

※ S&W M15 マスターピース?詳細は不明

・けん銃入れについて

45口径が多かったころはグリップ丸見えのけん銃入れでぶら下げてたけど、途中で「雨でけん銃が錆びる」っていうんで、蓋付になった。

【③ F県警警察官】

・いままで使用したけん銃について

「エアウェイト、P230は触ったこともなく、初任科からいまのいままで一貫してニューナンブの3インチです。機関けん銃も触りましたが、けん銃はニューナンブだけですね。ゴールデンベアは見ただけです。警察学校にも平成10年代後半に45口径などはなかったですね」

・ニューナンブ以外のけん銃について

「初任科の時に教官から『校長の銃はでっかいぞ』と見せられたのがこれ(※M10 4インチ)でしたね。いまはマル機ですが、知る限りうちの部隊は全員がニューナンブの3インチですね。ちなみに通常の警備で機動隊員はけん銃は携行しません。常時携行はC県の空●隊くらいです」

(S&W M10 4インチ)

・ランヤードリングのアルミ?円盤について

「あれはF県警では勤務中もぶら下がっていたと思いますね。たしか貸与者の氏名が書かれていたと思います」

――上記以外の人間に話を聞いても、鉄道公安官が使用していたコルトオフィシャルポリスの名前は現場警察官からは出ず、いきおい飛び出したコマンド?マスターピース?21世紀も10年以上経って32オート??

聞けば聞くほどに泥沼化する「戦後日本のお役所けん銃史」であるが、終戦直後~昭和20年代はカオスすぎてまったく収拾がつかないので、昭和後期まで使われていたけん銃の主なものについて概要を記すと、

・S&W M1917 / COLT M1917

かなりの数が米国から譲渡されたと考えられ昭和後期ではニューナンブに次ぐ量であったと模様。警視庁でも長年使われ、平成期に入ってから廃棄処分されたものと考えられる。最後期はグリップアダプターに、樹脂製銃把であった。「廃棄のホルスターの量も圧倒的に数が多かった。多すぎて銭湯の薪として燃やしていた」(元払下げ業者)。また、COLT M1917も存在したが、数は少なかったという。

・COLT M1911 および 各社M1911A1

M1917とともに米国より貸与されたが、全体の数としては少数で「射撃訓練で見かけると物珍しさから話題になった」と言い、県警ごとによるばらつきはあったとしても、元払下げ業者も「ガバ用のけん銃入れはごく少数だったし、けん銃つりひものオート用自体、すごく数が少なかった」といい、数は決して多くなかったと考えられる。「あさま山荘事件」では機動隊が使用。コルト以外のM1911A1の目撃情報もあり。

※ (追記) 平成5年埼玉県警年頭視閲式での装備を確認。新制服導入後も群馬県警での使用を確認。

・S&W Military&Police

通称「ビクトリーモデル」。M1917に次ぐ量を米国から貸与、その後に譲渡されたと考えられ、放出されたけん銃ケースを見ても4インチ、5インチがともに装備されていたことがわかる。「けん銃入れの蓋付化」が行われた昭和48年以降に製造されたけん銃入れも多く存在し、平成20年代(!)でも使われていた痕跡がある。

・S&W Chief Specialシリーズ

戦後の警官増員時に行われたけん銃の整備で輸入された。制服警察官は3インチを、私服警察官が2インチを使用していた模様。3インチはスクエアバッドの目撃例が多く、現在も一部の交機隊などで使用されている模様。

・S&W M10シリーズ

戦後の警官増員時に行われたけん銃の整備で輸入された模様。現在でも一部で使用中。M15「コンバットマスターピース」、M13「FBIモデル」を使用していたとの情報もあり。

・COLT Detective、POLICE POSITIVEシリーズ

ディテクティブ系が米国貸与で支給されたのか、戦後の輸入なのかは不明。しかし、Detectiveは1927年に発売されており、姉妹モデルであるポリスポジティブなどとともに米国貸与けん銃の可能性大。COBRAは1950年の発売であり、輸入と考えられる。近年、SIG P230等に更新されるも、現在もDetective(2インチ)シリーズは私服捜査員が使用中。コマンドなどのPOLICE POSITIVE(4インチ)シリーズはDetectiveシリーズよりも先に廃棄処分となったものと考えられる。またかつての鉄道公安官はPOLICE POSITIVEと外観上酷似したコルトオフィシャルポリスを装備しており、国鉄の分割民営化で鉄道公安官制度は警察に吸収されたことでコルトオフィシャルポリスも警察に引き継がれたと考えられるが詳細不明。

・COLT M1908 (32AUTO)

1949年(昭和24)7月15日付のGHQによる指示による米国からの貸与けん銃なのか、それ以前の支給品なのかが不明。COLT 32AUTOとともにFN ブローニングM1910、コルトポケット(25オート)などの自動拳銃も装備されたが、戦前の警察/旧日本軍が使用→敗戦で接収→GHQから再貸与なのか、米国内で使用したものを貸与したのか、はたまたその両方なのかが不明。「警察史」などの資料では昭和40年代の刑事が持っている写真が複数見つかる。SPを含む私服捜査員が多数使用していた模様。また一部の婦警、交通係も持っていたとの証言もあり。近年、SIG P230等に更新された模様。

・FN M1910シリーズ

「32オート」と同じく、警視庁をはじめ戦時中?から使用されており、1949年(昭和24)7月15日付のGHQによる指示による米国からのけん銃が貸与なのか、それ以前に旧軍接収けん銃の南部十四年式、九四式、二十六年式けん銃などと共に支給品されたものなのかが不明。近年、SIG P230等に更新された模様。

・コルトポケット (25AUTO)

こちらも昭和後期から平成10年ごろ?まで婦人警察官などの使用が確認されているが、戦前の警察/旧日本軍が使用→敗戦で接収→GHQから再貸与なのか、米国内で使用したものを貸与したのか、はたまたその両方なのか不明。

――「戦後日本警察」。実は相当のカオスである。

【① K視庁警察官】

・M1917について

「K視庁では平成に入ってからも使われていた。主に機動隊と、交通課の警察官など、普段けん銃を携帯しない部署の人間が使っていた。自分も平成初期に交通課勤務の際に渡されていた。非常に大きく使い勝手は悪い。ハーフムーンクリップだけでなく、フルムーンクリップもあった。けん銃入れは白色のものではなく自ら隊のお下がりの黒色の銃把が見えるタイプを使っていた。機動隊は昭和後期は昔ながらの可動しないものを使っていたが、これも「自ら」のお下がりだと思うが、平成に入ってからは機動隊も乗車時に可動して邪魔にならない『乗車用』でM1917をぶら下げていた」

・M1917のグリップアダプターについて

「K視庁のM1917にはゴム製のグリップアダプターが付けられていた。また、グリップは木製のものではなく、メダリオンのないチェッカリングの入った茶色い樹脂製のグリップが付けられていて、オリジナルよりも大きく、親指がグリップに乗るような縦方向に延長されたグリップが付けられていた。ハドソン?だかのモデルガンにそっくりなグリップがついているのを見たことがある」

・M10について

「M10は平成に入ってからも普段けん銃を携行しない課長や署長用として使われていた。ニューナンブの3インチよりもミリポリの4インチの方が見栄えがいいし、けん銃入れも大きくてサマになる」

・ガバメントについて

「平成に入ってからも使われていたM1917に比べてガバメントの方が先に使用されなくなったようだ。ブルーイングされていたシリーズ70?(※かつての月刊GUN誌の記事に「病院で一緒になった警察署長の腰のガバメントのブルーイングが目に眩しかった」という記事から「シリーズ70輸入説」があった)あれは米国から支給された『ミリガバ』の再処理だと思う。日頃けん銃を携行している外勤警官はけん銃の手入れをする暇などなく、下手に手入れなんてしようものなら銃刀法の『銃を弄ぶ』ということにもなりかねないから、保管庫で渡されて、戻してと、毎日繰り返すだけだから、外勤警察官のけん銃の状態は思いのほか悪い。すぐ錆が浮く。オーバーホールの際に表面の再処理を行うんだが、ニューナンブにしても再処理の関係でブルーイング、黒染め、パーカーライズといろいろあって、『青いガバ』もこれと同じだと思う」

・コルトポケット(32オート)について

「平成の10年代まで婦人警官や刑事が使っていたはずだ」

(ガバメントやコルトポケットなどの自動式拳銃は部品点数が多く、製造から時間が経ち交換部品の入手性などから早く消えたとも考えられる。安全管理上もガバメントやコルトポケットの場合、「安全ゴム」が使用できないなどの理由もあった?)

※ コルト ディテクティブ

・コルト38口径(回転式)について

「いまでも射撃訓練でいろんな部署の人間が揃って、横一列に数十人が並んで射撃するわけだ。ニューナンブなんかとコルトはシリンダーの回転方向が違うから訓練の際に『コルトの人は手を挙げてください』と、指示が飛ぶと、いまでも数十人中の3人くらいは私服が手を挙げる。どれも2インチだ」

(コルトディテクティブと、派生モデルのコブラは外見が酷似しており、どちらかは不明)

・ランヤードリングのアルミ?円盤について

「あれはうちでは保管中のけん銃に付けられていた。『この銃は弾が入っていませんよ』という表示だったはず」

(※ 平成初期の大阪府警の通常点検の様子。手前はバレルシェラウドの形状等からコルトディテクティブの後継機種であるコルトコブラと考えられる。組事務所への「ガサ」の為、防弾チョッキを着用。ランヤードリングには金属製の円盤が確認できる)

【② N県警OB】

・いままで使用したけん銃について

「警察官を拝命して所轄に配属された昭和50年代初頭には38口径の6発入るコルトを下げていた。いまでも思い出すな。交番勤務だったときに、いまじゃ有名な拉致事件の被害者がいなくなって、当初は誘拐事件として捜査した。38口径ぶら下げて警丈もって『山狩り』したな。蓋のないけん銃入れで下げてたが、あれ、銃が汚れるんだな。雨なんか降ったら錆びる訳だ。警備に行ってからも4インチの6発のコルトコマンドを使ってたな。滅多にぶら下げることはなかったけど、『コリ●ン●ート』の警報が出て、工●船の潜脱する海岸で張るわけだ。場所なんか決まってるから、だいたい当たる。沖で発光信号が光るだろ?拳銃握りしめて海岸で連中を待ったこともあったな。SPになってからはコルトポケットを使ってた。年季もんだぞ。けれど小型で名前の通り、スーツのポケットにも入るし、反動も小さい。わるくないけん銃だった。コルトポケットはうちの県警では平成10年くらいまでは使ってたはずだ。ちなみに警衛警備でK視庁のSPが出張ってくるときにけん銃を見たら、連中はチーフスペシャルの2インチを使ってたな」

※ コルト コマンド

※ コルト ポリスポジティブ

(コルトコマンドはコルトポリスポジティブのパーカー処理され、各部の工作を簡易化したものであり、外見は酷似。コマンドは米軍部隊向けに製造されたけん銃であり、米国貸与けん銃のひとつか?)

・45口径について

「当時、N署(※ 当地の1線署)でも昭和50年代まで結構45口径はあったな。回転式と自動式があったが、所轄の外勤でも自動式をぶら下げてる奴も結構いた。刑事の間でも45口径は重いけど、人気があってね。当時、科警研だかが調べたんだよ。俺たちがけん銃を使うような局面っていうのは、銃撃戦じゃないんだ。ヤー公とかがポン刀で斬りかかってきたとするだろ?そうなった時の交戦距離なんて言うのはほんの数メートルなわけだ。38口径で『ババン!』と撃って当たったとしても、38口径だと相手は倒れず、こっちも一太刀喰らっちまうわけだ。けれど、45口径なんて言うのは一発当たれば大の大人も吹っ飛ぶ。『いざというときは45口径』っていう風潮はあったよな。ま、滅多に使うことはないんだけど」

(歴史は繰り返すということか?どこかで聞いた100年以上前のフィリピンのような話だ)

※ コルト 45口径 自動式 (M1911A1)

※ コルト 45口径 回転式 (M1917)

・外勤が「一発でぶっ倒れる45口径」で、SPがコルトポケットですか?(笑)

「言われてみれば確かに逆だよな(笑)」

・ニューナンブについて

「ナンブがくるまで結構時間がかかった。昭和50年代でいったら、うちの署なんて何丁もなかったんじゃない?ほとんどが銃身の長い(※4インチのことをいってる雰囲気)38口径か、45口径だったもんな。変わったところではマスターピースなんていうのもあった。たしかスミスアンドウエッソンだ」

※ S&W M15 マスターピース?詳細は不明

・けん銃入れについて

45口径が多かったころはグリップ丸見えのけん銃入れでぶら下げてたけど、途中で「雨でけん銃が錆びる」っていうんで、蓋付になった。

【③ F県警警察官】

・いままで使用したけん銃について

「エアウェイト、P230は触ったこともなく、初任科からいまのいままで一貫してニューナンブの3インチです。機関けん銃も触りましたが、けん銃はニューナンブだけですね。ゴールデンベアは見ただけです。警察学校にも平成10年代後半に45口径などはなかったですね」

・ニューナンブ以外のけん銃について

「初任科の時に教官から『校長の銃はでっかいぞ』と見せられたのがこれ(※M10 4インチ)でしたね。いまはマル機ですが、知る限りうちの部隊は全員がニューナンブの3インチですね。ちなみに通常の警備で機動隊員はけん銃は携行しません。常時携行はC県の空●隊くらいです」

(S&W M10 4インチ)

・ランヤードリングのアルミ?円盤について

「あれはF県警では勤務中もぶら下がっていたと思いますね。たしか貸与者の氏名が書かれていたと思います」

――上記以外の人間に話を聞いても、鉄道公安官が使用していたコルトオフィシャルポリスの名前は現場警察官からは出ず、いきおい飛び出したコマンド?マスターピース?21世紀も10年以上経って32オート??

聞けば聞くほどに泥沼化する「戦後日本のお役所けん銃史」であるが、終戦直後~昭和20年代はカオスすぎてまったく収拾がつかないので、昭和後期まで使われていたけん銃の主なものについて概要を記すと、

・S&W M1917 / COLT M1917

かなりの数が米国から譲渡されたと考えられ昭和後期ではニューナンブに次ぐ量であったと模様。警視庁でも長年使われ、平成期に入ってから廃棄処分されたものと考えられる。最後期はグリップアダプターに、樹脂製銃把であった。「廃棄のホルスターの量も圧倒的に数が多かった。多すぎて銭湯の薪として燃やしていた」(元払下げ業者)。また、COLT M1917も存在したが、数は少なかったという。

・COLT M1911 および 各社M1911A1

M1917とともに米国より貸与されたが、全体の数としては少数で「射撃訓練で見かけると物珍しさから話題になった」と言い、県警ごとによるばらつきはあったとしても、元払下げ業者も「ガバ用のけん銃入れはごく少数だったし、けん銃つりひものオート用自体、すごく数が少なかった」といい、数は決して多くなかったと考えられる。「あさま山荘事件」では機動隊が使用。コルト以外のM1911A1の目撃情報もあり。

※ (追記) 平成5年埼玉県警年頭視閲式での装備を確認。新制服導入後も群馬県警での使用を確認。

・S&W Military&Police

通称「ビクトリーモデル」。M1917に次ぐ量を米国から貸与、その後に譲渡されたと考えられ、放出されたけん銃ケースを見ても4インチ、5インチがともに装備されていたことがわかる。「けん銃入れの蓋付化」が行われた昭和48年以降に製造されたけん銃入れも多く存在し、平成20年代(!)でも使われていた痕跡がある。

・S&W Chief Specialシリーズ

戦後の警官増員時に行われたけん銃の整備で輸入された。制服警察官は3インチを、私服警察官が2インチを使用していた模様。3インチはスクエアバッドの目撃例が多く、現在も一部の交機隊などで使用されている模様。

・S&W M10シリーズ

戦後の警官増員時に行われたけん銃の整備で輸入された模様。現在でも一部で使用中。M15「コンバットマスターピース」、M13「FBIモデル」を使用していたとの情報もあり。

・COLT Detective、POLICE POSITIVEシリーズ

ディテクティブ系が米国貸与で支給されたのか、戦後の輸入なのかは不明。しかし、Detectiveは1927年に発売されており、姉妹モデルであるポリスポジティブなどとともに米国貸与けん銃の可能性大。COBRAは1950年の発売であり、輸入と考えられる。近年、SIG P230等に更新されるも、現在もDetective(2インチ)シリーズは私服捜査員が使用中。コマンドなどのPOLICE POSITIVE(4インチ)シリーズはDetectiveシリーズよりも先に廃棄処分となったものと考えられる。またかつての鉄道公安官はPOLICE POSITIVEと外観上酷似したコルトオフィシャルポリスを装備しており、国鉄の分割民営化で鉄道公安官制度は警察に吸収されたことでコルトオフィシャルポリスも警察に引き継がれたと考えられるが詳細不明。

・COLT M1908 (32AUTO)

1949年(昭和24)7月15日付のGHQによる指示による米国からの貸与けん銃なのか、それ以前の支給品なのかが不明。COLT 32AUTOとともにFN ブローニングM1910、コルトポケット(25オート)などの自動拳銃も装備されたが、戦前の警察/旧日本軍が使用→敗戦で接収→GHQから再貸与なのか、米国内で使用したものを貸与したのか、はたまたその両方なのかが不明。「警察史」などの資料では昭和40年代の刑事が持っている写真が複数見つかる。SPを含む私服捜査員が多数使用していた模様。また一部の婦警、交通係も持っていたとの証言もあり。近年、SIG P230等に更新された模様。

・FN M1910シリーズ

「32オート」と同じく、警視庁をはじめ戦時中?から使用されており、1949年(昭和24)7月15日付のGHQによる指示による米国からのけん銃が貸与なのか、それ以前に旧軍接収けん銃の南部十四年式、九四式、二十六年式けん銃などと共に支給品されたものなのかが不明。近年、SIG P230等に更新された模様。

・コルトポケット (25AUTO)

こちらも昭和後期から平成10年ごろ?まで婦人警察官などの使用が確認されているが、戦前の警察/旧日本軍が使用→敗戦で接収→GHQから再貸与なのか、米国内で使用したものを貸与したのか、はたまたその両方なのか不明。

――「戦後日本警察」。実は相当のカオスである。

2012年11月18日

戦後警察けん銃について (資料編/千葉県警察史)

現在構想中の昭和時代の警察旧型けん銃入れ(ケース。ホルスター)製作についての情報収集について。

マルシンの「ポリスリボルバー」や「S&W 45口径 回転式」ことS&W M1917などが発売され、にわかに注目の集まっている旧警察(※記事では平成6年の現行制服への改正以前のものをさす)型の「けん銃入れ」(けん銃ケース、ホルスター)の制作について各方面より打診が来ており、「昭和期の警察けん銃」について当方で調べた部分について公開。

現在の制服が制定される以前の警察官用けん銃入れなどの装備品は以前は払い下げ品店などで比較的容易に出来たものも、払い下げ品店での在庫も枯渇。そもそも払い下げ品を扱っていた作業服店もチェーン店が各地を席巻し、廃業が相次ぐなどの理由から年々入手が難しくなった――もともと装備数の少なかった「ガバメント」等のけん銃入れの入手はほぼ不可能。

そして、M1917、M1911A1をはじめとする「ガバメント」、チーフス、M10などに多く見られた「蓋なしけん銃入れ」についても、公安委員会規則の一部が改正される昭和48年6月以前に作られた物であり、少なくとも製造から40年を経たことでいくら頑丈な革を使用して製作されたものとはいえ、警察官個人に貸与され、使用された物が払い下げられていたため、長年の酷使で革自体も劣化。状態の良い物を見つけることは至難。

自身のメモ代わりに簡単に概要を示すと、日本の警察けん銃の歴史は、戦後に始まったといえる。

※ 昭和26年当時の警視庁警察官。通称「21年制服」当時の規定で「たま入れ」の蓋は下向き、GHQから支給された「バックルブーツ」は黒く染めていたことがわかる。この時代からの伝統で現在も機動隊をはじめとした警察官の履く警備靴は「バックルブーツ」スタイルが多い。また警棒は「警視庁型」のこげ茶になる以前のニス塗であることがわかる。

というのも、終戦直後まで警察官はサーベルを佩刀していたことから、それまでけん銃の貸与は現在の銃器対策部隊に相当する部署などのごく一部への配備であり、現在のように「1人1丁」となるのは、昭和24年(1949年)7月15日付のGHQによる指示によって米国からのけん銃が貸与されたことから本格的な整備が開始。

もともと終戦までに旧警察が装備していたけん銃と、この米国貸与けん銃の割合は、昭和29年7月の現行警察法の施行当時で、

「全国の警察官が保有するけん銃は十二万四千二十八丁で、このうち八十七・三パーセントが(米国)貸与けん銃であったが、これらは昭和三十年六月一日付をもって米国から我が国に譲渡された」(千葉県警察史)

「けん銃は、警察官の職務執行上の必要な武器として、大正十二年(一九二三)勅令第四百五十号によってけん銃の携帯が許されて以降、各庁府県ごとに整備されていったが、その数は昭和五年(一九三〇)十二月現在、全国で千三百二十二丁、本県(※千葉県)では二十五丁がそれぞれ装備されていた。(中略)当時、大型又は小型の「コルト」「ブローニング」に限定されていたが、昭和七年九月一日(中略)警保局長通達が発せられて以降、この種の制限は撤廃されることとなった」(千葉県警察史)

つまり、戦前から日本警察で使用されていたなかでも多く装備されていたというブローニングM1910、コルト32オートなどに加えて、戦後、「警察官全員に支給するため」米国貸与けん銃が装備される。この以前の終戦直後の混乱期に元警視庁警察官の回顧録では、「当初、GHQより支給されたけん銃は南部14年式などの旧軍から接収したけん銃を装備するも、数が少なく、皆で持ち回りで装備した」(原田弘著「ある警察官の昭和世相史」)旨の記載があり、これらの旧軍けん銃をはじめとした接収品の装備以降に「警察官全員へのけん銃装備」の方針が決定。米国貸与は行われた。詳細な支給時期は不明であるが、

S&W M1917 (45口径 回転式)

COLT M1917 (45口径 回転式)

COLT M1911 (45口径 自動式) ※M1917装備後に支給されたとの証言もあり

等が支給。

この米国貸与が行われる直前の昭和24年の「警察行政監察報告」には当時の世相が伺える。

「当時のけん銃は「警察官五名に一丁の割合でその様式は百七十数種に及んでいる」と報告(中略)本県(※千葉県)における同年十二月末のけん銃保有状況は、国家地方警察七百四十三丁、自治体警察三百七十八丁で警察官三人に一丁の割合であった」(千葉県警察史)

※ 昭和27年(1952)5月の「血のメーデー事件」で皇居外苑で45口径回転式と思しきけん銃を構える警察官。このメーデーでは暴徒化したデモ隊に警官隊が発砲。デモ隊に死傷者が発生する。また写真の警察官は出動服が制定される以前のため、出動時も制服に鉄帽姿

※ 昭和31年当時の警視庁警察官。現在は装備されていない「たま入れ」が見える。また全国でバラバラであった警察官制服の「斉一化」を目的に制定された31年12月制定の通称「32年制服」以前から、警視庁では白色けん銃つりひもが使われていたことがわかる

※ 学生運動が隆盛し、「銃による革命」を標榜した極左暴力集団によるけん銃強奪、強奪未遂事件が多発した影響からか昭和48年以降、警察官のけん銃入れは蓋付となる。

※ 昭和44年(1969)徳島県警の射撃大会の模様。けん銃はグリップアダプターの付いた「S&W M1917」。また通称「43年制服」の改正以前の標準であった紺色の「けん銃つりひも」が使用されている。千葉県警察史によれば千葉県警の場合、昭和48年の若潮国体警衛警備まで紺色つりひもが使用され、県警によっては平成6年の現行制服への改正まで使われた。

そして、出典とした千葉県警察史は警察官の増員とけん銃整備について続ける。

「昭和三十四年度以降、警察官の増員に伴ってけん銃の整備が図られることとなり、当初、増員分のけん銃は輸入に頼っていたものの、昭和三十五年度に初めて国産けん銃ニューナンブM60型が採用されたことから、同四十三年度以降は一貫して同一銃種による整備が行われた」

ここで興味深いのは、ニューナンブM60型が昭和35年(1960年)に採用された後も、昭和43年(1968年)までの8年間がニューナンブと共にけん銃の輸入が行われていたことを記す。

現時点で判明している情報を総合すれば、

(接収品を再支給けん銃) 戦前~

ブローニングM1910、コルトポケット32オート、南部十四年式、九四式、二十六年式等

(米国貸与けん銃) 昭和24年~

(45口径) S&W M1917、COLT M1917、COLT M1911、各社M1911A1

(38口径) S&W M&P(※ビクトリーモデル) 4inc 、5inc、COLT Police Positive、コマンド、オフィシャルポリス等

(米国輸入けん銃) 昭和34年~43年

※ 警視庁HPより。けん銃強奪事件の手配写真より。スクエアバッドのチーフス3incに国産と思しきベークライト調の樹脂製銃把がつけられている

S&W M36 (1950年発売。ラウンドバッド、スクエアバッドともに輸入。現在も現役)

M10 (1956年。4incが主?現在も現役)

COLT Detective Special、COBRA (1950年発売。私服捜査員用?現在も現役)

(国産けん銃)

※ 「ニューナンブ」には外見上、通称「前期型/後期型」が存在し、納入年次や再処理などで表面処理にも複数のパターンが存在する。

ニューナンブM60 (昭和35年(1960年)採用。製造終了。現役)

――と、調べれば調べるほど奥が深すぎ、泥沼化する昭和時代の警察けん銃事情の調査。

千葉県警察史の「百七十数種に及んでいる」という記述ひとつをとっても、もはや追跡は不可能と言わざるを得ない。そして、国内の法執行機関ということで、現在よりも秘密主義が色濃く、いまほど情報公開も進んでいなかった時代の日本。国民レベルでも銃器アレルギーも強く、さらにいえば警察自身が銃をタブー視したなどの影響か、情報は非常に限定的だ。さらに自衛隊物にせよ、警察物にせよ「戦後日本の機関」――とくに高度経済成長期の体系的な研究はなされておらず、全貌を知ることはことのほか難しいとの印象。

という訳で、今回は「資料編」。次回は収集した一次情報について分析予定→実物の比較→製造方法と手段について。複製製作実施の可否について判定します。

関係各位のご指導、ご鞭撻お待ちしております。

平和堂 代表

マルシンの「ポリスリボルバー」や「S&W 45口径 回転式」ことS&W M1917などが発売され、にわかに注目の集まっている旧警察(※記事では平成6年の現行制服への改正以前のものをさす)型の「けん銃入れ」(けん銃ケース、ホルスター)の制作について各方面より打診が来ており、「昭和期の警察けん銃」について当方で調べた部分について公開。

現在の制服が制定される以前の警察官用けん銃入れなどの装備品は以前は払い下げ品店などで比較的容易に出来たものも、払い下げ品店での在庫も枯渇。そもそも払い下げ品を扱っていた作業服店もチェーン店が各地を席巻し、廃業が相次ぐなどの理由から年々入手が難しくなった――もともと装備数の少なかった「ガバメント」等のけん銃入れの入手はほぼ不可能。

そして、M1917、M1911A1をはじめとする「ガバメント」、チーフス、M10などに多く見られた「蓋なしけん銃入れ」についても、公安委員会規則の一部が改正される昭和48年6月以前に作られた物であり、少なくとも製造から40年を経たことでいくら頑丈な革を使用して製作されたものとはいえ、警察官個人に貸与され、使用された物が払い下げられていたため、長年の酷使で革自体も劣化。状態の良い物を見つけることは至難。

自身のメモ代わりに簡単に概要を示すと、日本の警察けん銃の歴史は、戦後に始まったといえる。

※ 昭和26年当時の警視庁警察官。通称「21年制服」当時の規定で「たま入れ」の蓋は下向き、GHQから支給された「バックルブーツ」は黒く染めていたことがわかる。この時代からの伝統で現在も機動隊をはじめとした警察官の履く警備靴は「バックルブーツ」スタイルが多い。また警棒は「警視庁型」のこげ茶になる以前のニス塗であることがわかる。

というのも、終戦直後まで警察官はサーベルを佩刀していたことから、それまでけん銃の貸与は現在の銃器対策部隊に相当する部署などのごく一部への配備であり、現在のように「1人1丁」となるのは、昭和24年(1949年)7月15日付のGHQによる指示によって米国からのけん銃が貸与されたことから本格的な整備が開始。

もともと終戦までに旧警察が装備していたけん銃と、この米国貸与けん銃の割合は、昭和29年7月の現行警察法の施行当時で、

「全国の警察官が保有するけん銃は十二万四千二十八丁で、このうち八十七・三パーセントが(米国)貸与けん銃であったが、これらは昭和三十年六月一日付をもって米国から我が国に譲渡された」(千葉県警察史)

「けん銃は、警察官の職務執行上の必要な武器として、大正十二年(一九二三)勅令第四百五十号によってけん銃の携帯が許されて以降、各庁府県ごとに整備されていったが、その数は昭和五年(一九三〇)十二月現在、全国で千三百二十二丁、本県(※千葉県)では二十五丁がそれぞれ装備されていた。(中略)当時、大型又は小型の「コルト」「ブローニング」に限定されていたが、昭和七年九月一日(中略)警保局長通達が発せられて以降、この種の制限は撤廃されることとなった」(千葉県警察史)

つまり、戦前から日本警察で使用されていたなかでも多く装備されていたというブローニングM1910、コルト32オートなどに加えて、戦後、「警察官全員に支給するため」米国貸与けん銃が装備される。この以前の終戦直後の混乱期に元警視庁警察官の回顧録では、「当初、GHQより支給されたけん銃は南部14年式などの旧軍から接収したけん銃を装備するも、数が少なく、皆で持ち回りで装備した」(原田弘著「ある警察官の昭和世相史」)旨の記載があり、これらの旧軍けん銃をはじめとした接収品の装備以降に「警察官全員へのけん銃装備」の方針が決定。米国貸与は行われた。詳細な支給時期は不明であるが、

S&W M1917 (45口径 回転式)

COLT M1917 (45口径 回転式)

COLT M1911 (45口径 自動式) ※M1917装備後に支給されたとの証言もあり

等が支給。

この米国貸与が行われる直前の昭和24年の「警察行政監察報告」には当時の世相が伺える。

「当時のけん銃は「警察官五名に一丁の割合でその様式は百七十数種に及んでいる」と報告(中略)本県(※千葉県)における同年十二月末のけん銃保有状況は、国家地方警察七百四十三丁、自治体警察三百七十八丁で警察官三人に一丁の割合であった」(千葉県警察史)

※ 昭和27年(1952)5月の「血のメーデー事件」で皇居外苑で45口径回転式と思しきけん銃を構える警察官。このメーデーでは暴徒化したデモ隊に警官隊が発砲。デモ隊に死傷者が発生する。また写真の警察官は出動服が制定される以前のため、出動時も制服に鉄帽姿

※ 昭和31年当時の警視庁警察官。現在は装備されていない「たま入れ」が見える。また全国でバラバラであった警察官制服の「斉一化」を目的に制定された31年12月制定の通称「32年制服」以前から、警視庁では白色けん銃つりひもが使われていたことがわかる

※ 学生運動が隆盛し、「銃による革命」を標榜した極左暴力集団によるけん銃強奪、強奪未遂事件が多発した影響からか昭和48年以降、警察官のけん銃入れは蓋付となる。

※ 昭和44年(1969)徳島県警の射撃大会の模様。けん銃はグリップアダプターの付いた「S&W M1917」。また通称「43年制服」の改正以前の標準であった紺色の「けん銃つりひも」が使用されている。千葉県警察史によれば千葉県警の場合、昭和48年の若潮国体警衛警備まで紺色つりひもが使用され、県警によっては平成6年の現行制服への改正まで使われた。

そして、出典とした千葉県警察史は警察官の増員とけん銃整備について続ける。

「昭和三十四年度以降、警察官の増員に伴ってけん銃の整備が図られることとなり、当初、増員分のけん銃は輸入に頼っていたものの、昭和三十五年度に初めて国産けん銃ニューナンブM60型が採用されたことから、同四十三年度以降は一貫して同一銃種による整備が行われた」

ここで興味深いのは、ニューナンブM60型が昭和35年(1960年)に採用された後も、昭和43年(1968年)までの8年間がニューナンブと共にけん銃の輸入が行われていたことを記す。

現時点で判明している情報を総合すれば、

(接収品を再支給けん銃) 戦前~

ブローニングM1910、コルトポケット32オート、南部十四年式、九四式、二十六年式等

(米国貸与けん銃) 昭和24年~

(45口径) S&W M1917、COLT M1917、COLT M1911、各社M1911A1

(38口径) S&W M&P(※ビクトリーモデル) 4inc 、5inc、COLT Police Positive、コマンド、オフィシャルポリス等

(米国輸入けん銃) 昭和34年~43年

※ 警視庁HPより。けん銃強奪事件の手配写真より。スクエアバッドのチーフス3incに国産と思しきベークライト調の樹脂製銃把がつけられている

S&W M36 (1950年発売。ラウンドバッド、スクエアバッドともに輸入。現在も現役)

M10 (1956年。4incが主?現在も現役)

COLT Detective Special、COBRA (1950年発売。私服捜査員用?現在も現役)

(国産けん銃)

※ 「ニューナンブ」には外見上、通称「前期型/後期型」が存在し、納入年次や再処理などで表面処理にも複数のパターンが存在する。

ニューナンブM60 (昭和35年(1960年)採用。製造終了。現役)

――と、調べれば調べるほど奥が深すぎ、泥沼化する昭和時代の警察けん銃事情の調査。

千葉県警察史の「百七十数種に及んでいる」という記述ひとつをとっても、もはや追跡は不可能と言わざるを得ない。そして、国内の法執行機関ということで、現在よりも秘密主義が色濃く、いまほど情報公開も進んでいなかった時代の日本。国民レベルでも銃器アレルギーも強く、さらにいえば警察自身が銃をタブー視したなどの影響か、情報は非常に限定的だ。さらに自衛隊物にせよ、警察物にせよ「戦後日本の機関」――とくに高度経済成長期の体系的な研究はなされておらず、全貌を知ることはことのほか難しいとの印象。

という訳で、今回は「資料編」。次回は収集した一次情報について分析予定→実物の比較→製造方法と手段について。複製製作実施の可否について判定します。

関係各位のご指導、ご鞭撻お待ちしております。

平和堂 代表

2012年11月18日

市川広小路 平和堂

千葉界隈でささやかに活動を続けておりました平和堂でありますが、この度、各方面よりの要望を受けまして、情報のターミナルとなるブログを開設する運びとなりました。

自己紹介をかねましてご説明いたしますと、「市川広小路 平和堂」は大正年間、千葉県東葛郡市川町の市川警察署そばにて創業。佐倉と並ぶ「軍都」であった市川で、野戦重砲兵連隊をはじめ多くの部隊が駐屯していた国府台の坂下に位置していたことから、先々代は本業の日用品販売とともに軍納めの商いを行い、時局が逼迫するなか、たいそう繁盛していたと言います。

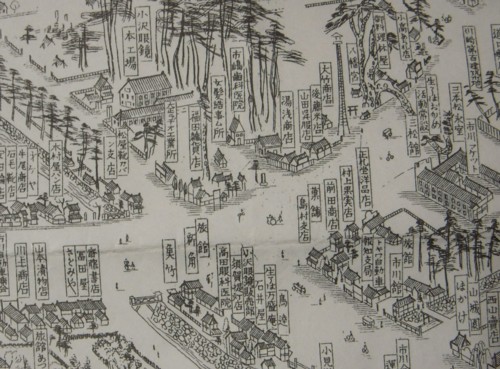

※ 戦前の市川町。千葉街道沿いに平和堂は創業。増強つづく国府台連隊と共に栄える

しかし、大東亜戦争中の市川空襲にて被災。そのまま終戦を迎え、終戦後解体された国府台連隊と共に平和堂もその歴史を閉じましたが、半世紀の眠りを経て、平成20年、四代目により再興されました。

※ 大東亜戦争末期の市川空襲にて被災。取引先(国府台連隊)と共に地図上から消える。

現在も多くの自衛隊部隊が駐屯、陸海空三自衛隊の集まる千葉の地で、主に自衛隊員に対する装備品の製造販売。いわゆるPX品の改良、セミオーダーの製作などと並行して、コレクター向けに現在は使用されていない自衛隊、警察等の旧型装備品の複製品製作などを行っています。

「無い物は作ればいい」

以上を座右の銘として、多くの方々のご協力で平和堂は運営されています。

しかし、「カタチだけ作ればいい」というものではなく、やるからには徹底しなければなりません。

そこで平和堂では、製造メーカーをはじめとして、旧警察の装備品製造を行っていた工房や、小道具の制作メーカー、助言と共に多くの注文を頂きました隊員さん、そしてコレクターの皆さんなど、ご縁を頂きました各位のご協力、ご支援を頂き活動を続けることが出来ました。

今後も各方面より一層のご指導、ご鞭撻を賜れますと幸いです。

市川広小路 平和堂

自己紹介をかねましてご説明いたしますと、「市川広小路 平和堂」は大正年間、千葉県東葛郡市川町の市川警察署そばにて創業。佐倉と並ぶ「軍都」であった市川で、野戦重砲兵連隊をはじめ多くの部隊が駐屯していた国府台の坂下に位置していたことから、先々代は本業の日用品販売とともに軍納めの商いを行い、時局が逼迫するなか、たいそう繁盛していたと言います。

※ 戦前の市川町。千葉街道沿いに平和堂は創業。増強つづく国府台連隊と共に栄える

しかし、大東亜戦争中の市川空襲にて被災。そのまま終戦を迎え、終戦後解体された国府台連隊と共に平和堂もその歴史を閉じましたが、半世紀の眠りを経て、平成20年、四代目により再興されました。

※ 大東亜戦争末期の市川空襲にて被災。取引先(国府台連隊)と共に地図上から消える。

現在も多くの自衛隊部隊が駐屯、陸海空三自衛隊の集まる千葉の地で、主に自衛隊員に対する装備品の製造販売。いわゆるPX品の改良、セミオーダーの製作などと並行して、コレクター向けに現在は使用されていない自衛隊、警察等の旧型装備品の複製品製作などを行っています。

「無い物は作ればいい」

以上を座右の銘として、多くの方々のご協力で平和堂は運営されています。

しかし、「カタチだけ作ればいい」というものではなく、やるからには徹底しなければなりません。

そこで平和堂では、製造メーカーをはじめとして、旧警察の装備品製造を行っていた工房や、小道具の制作メーカー、助言と共に多くの注文を頂きました隊員さん、そしてコレクターの皆さんなど、ご縁を頂きました各位のご協力、ご支援を頂き活動を続けることが出来ました。

今後も各方面より一層のご指導、ご鞭撻を賜れますと幸いです。

市川広小路 平和堂

2012年11月01日

ネオ零度シティー 2012

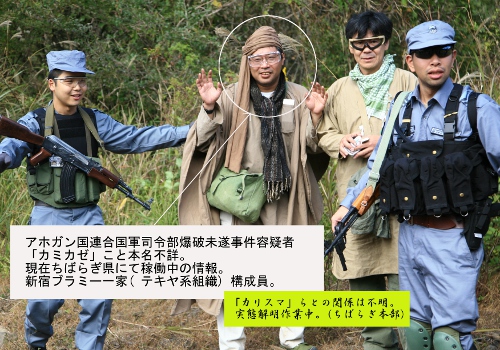

アホガン国から連合軍の警戒網をすり抜け、富士山方面へ逃走した「カリスマゲリラ」ことカリスマとカツが、

「ちばらぎ県零度市(旧・千葉県印西市。レイド)に潜伏中」

との情報を得て、急行!

かつての「ちばらぎ県警東葛署員殺傷事件」で「メンツをつぶされた」ちばらぎ県警は早々に管区機動隊も投入。

カリスマらの検挙を目指すが、零度市のどこにも姿は見当たらない。

しかし、「すーぱーあーすくえいと」で破壊され、荒廃した町に「マルG」(ヤー公)、「赤ヘル」(過激派)が跳梁跋扈していると耳にしていたレイドシティー。

まさにカオス。

けん銃を脇腹にさした復員兵や三●人らがヒロポン(リポD)を白昼堂々、闇市で売りさばく!

メイド喫茶が公然ワイセツ状態で「青空営業」。「陰核派」と大書きされた赤ヘルが革命!を叫んだ瞬間、機動隊が取り囲む!

「君ね!存在自体がどうにもワイセツなの。11時30分、公然ワイセツでゲンコーハンね!!」

と、「数の暴力(芸術)」で本署に連行される「陰核派」。

街中を警らすれば当然の如く、絡んでくる市民!この街では市民のけん銃携行が許可されており、届け出のされていない「モグリ銃」も多い。

芸術活動にも気合いが入――気が抜けない。

「有力組織の資金源になっている」という闇市。実態解明を行えば「新宿 にこにこ市場」は、新宿、所沢、ちばらぎを「シマ」として押える「新宿ブラミー 一家」がシノギとして経営する「フロント企業」と判明。

「おぉ!いい眺めだな!」

と、マル機たちのアツい視線を一手に集めたメイドは――のちに多数の女装が紛れ込んでいたことが判明。

シビレるほどのカオス。

そして、血の気盛んな「ニコニコ市場」は占領軍?のアメリカンなポリスの詰める北町警察を襲い、銀行を襲う。しかし、昭和ポリスの詰める南町警察は管轄違いなのでマーケットで警ら中に茶をシバキつづける!

今度は目抜き通りで「爆弾騒ぎ」が発生。

バクトリの最中、ルパンが登場(!)

市中を走り回るルパンとジゲンと、コバンザメの如く追いかけまわすゼニガタ警部(!)

茶をシバいていた南町警察もおっとり刀で駆けつけ、銃撃戦ののちにルパン一味の身柄を確保!

ルパンである。

ジゲンも銃撃戦の末に検挙!

本署まで護送されるジゲン。

ポツンとジゲン。

身柄を確保後、スルドイ担当官の取り調べが始まる。

「ジゲンさんね~。名前がジゲン?」

「ジゲンが苗字です」

長年の悲願であった「ルパン一派の検挙」を成し遂げ、満面の笑みのゼニガタ警部。しかし、スルドイ担当官は見過ごさなかった――!

「コイツ?どっかで見た顔やな?」

――アホガン国連合国軍司令部爆破未遂事件の首謀者「カミカゼ」!!

「いんたぽーる?マーケット(闇市)にこないだ出来たキャバレー?」

ちばらぎ県警は「インターポール」をロクに知らなかったことから、カミカゼの跳梁跋扈を見過ごしていた!

タレコミによれば「ゼニガタ警部」は、闇市に海外製の武器を卸し、見返りに現金を受け取り、銀行襲撃事件では捜査情報をブラミー一家に流していたという「悪徳デカ」だったのだ!というよりも、「いんたーぽーる」の身分自体が怪しい!

急遽、総員が緊急招集され、「ゼニガタ警部」を二重、三重に取り囲み「ショクシツの時間」がはじまる。

「あーた、いんたーぽーるから来たっていうけんど、証明書あんの?」

「マーケットから袖下貰ってたって話もあんだけど、アンタ、そもそも本物?」

と、厳しい追及が進む。

――そのとき、酔ったふりをしてやり過ごそうとしていたゼニガタ警部が横の係官にもたれかかった瞬間、係官の制帽が落ち、よろめいた!

スルドイ係官の声が響く!!

「●×分!コームシッコウボーガイでタイホ!」

出た!

伝家の宝刀!!

「転びコーボー」(!!!)

混乱に乗じ、「ゼニガタ警部」こと「カミカゼ」が駐車中の車両に飛び込み逃走を図る!

「数の暴力(芸術)」発動。

取り囲んだ機動隊員の芸術活動によって、自動車のフロントガラスは粉砕され、

怒号一発、「喚声前へ!」

こうして「ゼニガタ警部」に正義の鉄槌――カリスマがいませんでした。「情報は間違いでした」では済まされない!いつでも「おみやげ」は必要だ!――が下され、零度市はまた一歩平和へと近づいたのだった。

――そして、この日、カリスマは零度市ではなく、隣県のトチギスタンで行われていたイベントで大暴れしていたのだった。

ちばらぎ県警とカリスマの激しい攻防戦はつづく。

(※ Bigout http://www.big-out.jp/ 主催 「ネオ零度シティ」にて。「第2回ネオ零度シティー」は2014年2月2日に開催決定!)

「ちばらぎ県零度市(旧・千葉県印西市。レイド)に潜伏中」

との情報を得て、急行!

かつての「ちばらぎ県警東葛署員殺傷事件」で「メンツをつぶされた」ちばらぎ県警は早々に管区機動隊も投入。

カリスマらの検挙を目指すが、零度市のどこにも姿は見当たらない。

しかし、「すーぱーあーすくえいと」で破壊され、荒廃した町に「マルG」(ヤー公)、「赤ヘル」(過激派)が跳梁跋扈していると耳にしていたレイドシティー。

まさにカオス。

けん銃を脇腹にさした復員兵や三●人らがヒロポン(リポD)を白昼堂々、闇市で売りさばく!

メイド喫茶が公然ワイセツ状態で「青空営業」。「陰核派」と大書きされた赤ヘルが革命!を叫んだ瞬間、機動隊が取り囲む!

「君ね!存在自体がどうにもワイセツなの。11時30分、公然ワイセツでゲンコーハンね!!」

と、「数の暴力(芸術)」で本署に連行される「陰核派」。

街中を警らすれば当然の如く、絡んでくる市民!この街では市民のけん銃携行が許可されており、届け出のされていない「モグリ銃」も多い。

芸術活動にも気合いが入――気が抜けない。

「有力組織の資金源になっている」という闇市。実態解明を行えば「新宿 にこにこ市場」は、新宿、所沢、ちばらぎを「シマ」として押える「新宿ブラミー 一家」がシノギとして経営する「フロント企業」と判明。

「おぉ!いい眺めだな!」

と、マル機たちのアツい視線を一手に集めたメイドは――のちに多数の女装が紛れ込んでいたことが判明。

シビレるほどのカオス。

そして、血の気盛んな「ニコニコ市場」は占領軍?のアメリカンなポリスの詰める北町警察を襲い、銀行を襲う。しかし、昭和ポリスの詰める南町警察は管轄違いなのでマーケットで警ら中に茶をシバキつづける!

今度は目抜き通りで「爆弾騒ぎ」が発生。

バクトリの最中、ルパンが登場(!)

市中を走り回るルパンとジゲンと、コバンザメの如く追いかけまわすゼニガタ警部(!)

茶をシバいていた南町警察もおっとり刀で駆けつけ、銃撃戦ののちにルパン一味の身柄を確保!

ルパンである。

ジゲンも銃撃戦の末に検挙!

本署まで護送されるジゲン。

ポツンとジゲン。

身柄を確保後、スルドイ担当官の取り調べが始まる。

「ジゲンさんね~。名前がジゲン?」

「ジゲンが苗字です」

長年の悲願であった「ルパン一派の検挙」を成し遂げ、満面の笑みのゼニガタ警部。しかし、スルドイ担当官は見過ごさなかった――!

「コイツ?どっかで見た顔やな?」

――アホガン国連合国軍司令部爆破未遂事件の首謀者「カミカゼ」!!

「いんたぽーる?マーケット(闇市)にこないだ出来たキャバレー?」

ちばらぎ県警は「インターポール」をロクに知らなかったことから、カミカゼの跳梁跋扈を見過ごしていた!

タレコミによれば「ゼニガタ警部」は、闇市に海外製の武器を卸し、見返りに現金を受け取り、銀行襲撃事件では捜査情報をブラミー一家に流していたという「悪徳デカ」だったのだ!というよりも、「いんたーぽーる」の身分自体が怪しい!

急遽、総員が緊急招集され、「ゼニガタ警部」を二重、三重に取り囲み「ショクシツの時間」がはじまる。

「あーた、いんたーぽーるから来たっていうけんど、証明書あんの?」

「マーケットから袖下貰ってたって話もあんだけど、アンタ、そもそも本物?」

と、厳しい追及が進む。

――そのとき、酔ったふりをしてやり過ごそうとしていたゼニガタ警部が横の係官にもたれかかった瞬間、係官の制帽が落ち、よろめいた!

スルドイ係官の声が響く!!

「●×分!コームシッコウボーガイでタイホ!」

出た!

伝家の宝刀!!

「転びコーボー」(!!!)

混乱に乗じ、「ゼニガタ警部」こと「カミカゼ」が駐車中の車両に飛び込み逃走を図る!

「数の暴力(芸術)」発動。

取り囲んだ機動隊員の芸術活動によって、自動車のフロントガラスは粉砕され、

怒号一発、「喚声前へ!」

こうして「ゼニガタ警部」に正義の鉄槌――カリスマがいませんでした。「情報は間違いでした」では済まされない!いつでも「おみやげ」は必要だ!――が下され、零度市はまた一歩平和へと近づいたのだった。

――そして、この日、カリスマは零度市ではなく、隣県のトチギスタンで行われていたイベントで大暴れしていたのだった。

ちばらぎ県警とカリスマの激しい攻防戦はつづく。

(※ Bigout http://www.big-out.jp/ 主催 「ネオ零度シティ」にて。「第2回ネオ零度シティー」は2014年2月2日に開催決定!)