2012年11月23日

戦後警察けん銃調査の雑感

はからずも戦後警察けん銃のけん銃入れ――ガバメントけん銃入れの複製製作の話が持ち上がり、持ち前の好奇心で首を突っ込んだが最後、戦後警察けん銃=もとい、「日本のお役所けん銃」事情を垣間見て、かるく眩暈がしてくる店主です。

前回記事での「証言編」にしても、記事に登場していない方を含め、多くの警察官およびOBの方、関係者の方にお話を伺っても、真相に近づくどころか、「泥沼」の深さと広大さに、深淵を垣間見た気がする今日この頃です。

以下、雑記録。

・ネット上で「平成6年埼玉県警年頭視閲式」の画像を発見。

写真に写る行進中の機動隊員のけん銃入れのはっきり確認できる画像のうち9名中6名が「ニューナンブ 県警型」、1名が「S&W 5インチ 蓋なし」、1名が「COLT 自動式 蓋なし」。指揮官の幹部が旧型けん銃であったことがわかる。

※ 使用許可が下り次第写真公開予定

・「蓋付ニューナンブ用けん銃ケース」にも複数種類がある。

「ニューナンブ用」とされる3インチ(77㎜銃身用)のけん銃ケースには、蓋の上辺が直線の「県警型」、蓋の上辺が斜めになっている「警視庁型」があり、それぞれ帯革取り付け部分と、けん銃収納部が任意に可動する「乗車型」が存在し、主に自動車警ら隊で使われた。

大分類として便宜上区分すると「県警型 (一般用)」、「県警型 (乗車用)」、「警視庁型 (一般用)」、「警視庁型 (乗車用)」が存在する。

※ 左 県警型乗車用 右 県警型一般用

※ 左 県警型乗車用 右 県警型一般用。乗車用は帯革取り付け部分が可動する

・「県警型」でも西日本のものと、東日本のもので蓋を成形する型の形が違う。

実物を比較して判明。東日本のものはフラップ全体が丸みを帯びており、柔らかい雰囲気を持つが、西日本から放出されたとされるものを較べると、西日本のものは蓋に型の折り曲げ線がシャープに入り、微妙に裁断、ステッチングが異なる。納入メーカーによる違いか?全体の裁断も微妙に異なり、刃型自体が異なっている模様。

また東日本のものには本体裏側に「ニューナンブ」の刻印があるが、西日本のものには刻印がない。しかし、この刻印に関しては製造メーカーや年次による違いの可能性もあり。

・古本市で見かけた警察本に平成8年時点で「45口径の弾はクリップで保持」「ミリタリーポリス」「回転式6発の場合は~」の文字を確認。

関東のK県警。

・旧型制服でも警視庁型と県警型で異なる。

警視庁型は毛羽立ちにくい、オンスの高いウール地で作られており目が詰まっている。小規模県警のものは柔らかいウール生地で作られている。

・機動隊の出動服には冬用と夏用があり、ノーアイロンも存在している。

M商店製のレプリカに似た化繊混紡生地のものがノーアイロン?といわれている模様。火炎瓶の使用が想定されるような状況では綿で出来た出動服で「統制」し、「恒常勤務」でノーアイロン等が使われたとの証言。

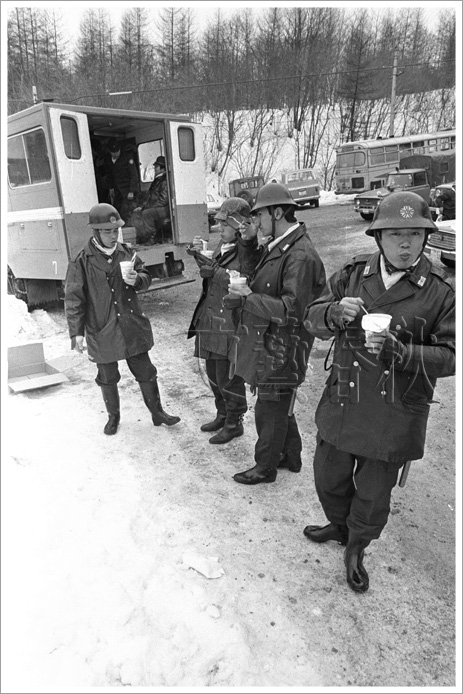

※ 三里塚で警備にあたる空港警備隊。

「出動服は通常警備ではジャストサイズで、防護装備完全着装での危険な警備ではワンサイズ上で着ます」

「万が一火炎瓶の炎が燃え移った際、すぐ脱げるようにというのと、大盾振り回し、出動服のなかに防護衣を着込むので動きやすいように大き目のサイズを着ます。自衛隊の戦闘服で3Aでジャストなら、2Bを着る感じですね」

・けん銃つりひも紺色について

福島県警、茨城県警?などでは平成に入ってから新制服に更新されるまで使われていた。

・戦後すぐに支給された装備は黒く染め直していた。

戦後すぐ旧軍けん銃などが貸与(年数不明)された際に、米軍のツーバックルブーツなどとともに、チノシャツ、チノパンなども支給されたが、チノシャツ、チノパンは制服としてそのまま着用したが、ツーバックルブーツ、南部14年式のけん銃入れ、つりひもなどは黒か濃紺に染め直して使用(原田弘著「MPのジープから見た占領下の東京―同乗警察官の観察記 」)。また、同時にM43フィールドジャケット等も支給されており、紺色に染め直したものが存在し、出動服の原型になった?らしい。

・「防弾ヘルメット」には90式テッパチ、M1、通称M2、66式鉄帽が入り混じっている。

戦時中から「防空警備用」として鉄帽は配備されており、これが戦後も継続して使用されたのか、米国貸与で旧軍の接収品が再配備されたのかは不明。戦後の改修でM1のライナーが無理やりつけられているものや、オリジナルに似たクッションパッドのつけられたハンモックで改修されている物があり、戦時中の規定では旭日章は正面リベット穴に取り付けることとなっているが、戦後は白や黄色のペンキで旭日章を塗っていたものも多く、学生運動初期の機動隊員の着用例もあり、あさま山荘事件では長野県機が使用している。

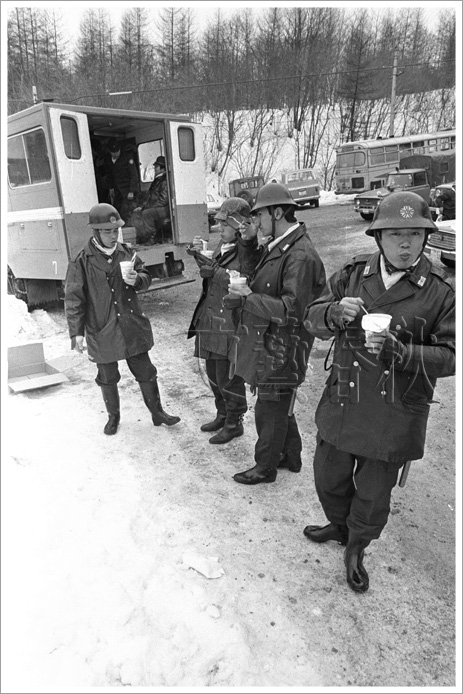

※ あさま山荘事件で警備にあたる長野県機。90鉄帽?同型品を着用。足元はゴム長靴(!)

※ あさま山荘事件での機動隊員。防弾ヘルメット(M1型?)を使用している。またあさま山荘事件の記録映像では、M1ヘルメット同型品の防弾鉄帽にも耳あてナシ、耳あてアリが確認でき、顎紐が紐状、M1様のチンストラップなどの混在が確認できる。

その後の労働運動→学生運動の激化で鉄帽の需要が高まり、M1ヘルメットを「米軍の放出品店で県警本部の人間が買い付けていた」といい、警察は購入後、後頭部に金具を増設。「三点顎紐」として使用していたが、顎紐は相変わらずの旧軍由来の「タダの紐」。これはM2、66式も同じだった。

またライナーヘルメットは国産のものが存在し、米軍にも納入していた。耳あてがあったりなかったり、仕様は様々。SB-8の防石面を分厚くした防弾面のつけられたM1ないし66式は現在も使用されており、警視庁では90式テッパチでさえ平成10年(!)頃まで使用され、F県警の倉庫では数年前まで確認されている。近年は88式鉄帽や海外製のものに更新されつつあるが、「防弾ヘルメット事情」は「けん銃事情」と並んで全体像をつかむことは相当に難しそうだ。

※ メッセージを頂きましたN県?の「PM」さんへ。メッセージに返信しようとしたのですが、メールアドレスの間違いで返信できませんでした。お手数ですが、「オーナーよりメッセージ」送信の際の送信フォームにアドレスを記載の上、再送信して頂けますと幸いです。

追伸 魂の打ち震えるメッセージでした。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします!

前回記事での「証言編」にしても、記事に登場していない方を含め、多くの警察官およびOBの方、関係者の方にお話を伺っても、真相に近づくどころか、「泥沼」の深さと広大さに、深淵を垣間見た気がする今日この頃です。

以下、雑記録。

・ネット上で「平成6年埼玉県警年頭視閲式」の画像を発見。

写真に写る行進中の機動隊員のけん銃入れのはっきり確認できる画像のうち9名中6名が「ニューナンブ 県警型」、1名が「S&W 5インチ 蓋なし」、1名が「COLT 自動式 蓋なし」。指揮官の幹部が旧型けん銃であったことがわかる。

※ 使用許可が下り次第写真公開予定

・「蓋付ニューナンブ用けん銃ケース」にも複数種類がある。

「ニューナンブ用」とされる3インチ(77㎜銃身用)のけん銃ケースには、蓋の上辺が直線の「県警型」、蓋の上辺が斜めになっている「警視庁型」があり、それぞれ帯革取り付け部分と、けん銃収納部が任意に可動する「乗車型」が存在し、主に自動車警ら隊で使われた。

大分類として便宜上区分すると「県警型 (一般用)」、「県警型 (乗車用)」、「警視庁型 (一般用)」、「警視庁型 (乗車用)」が存在する。

※ 左 県警型乗車用 右 県警型一般用

※ 左 県警型乗車用 右 県警型一般用。乗車用は帯革取り付け部分が可動する

・「県警型」でも西日本のものと、東日本のもので蓋を成形する型の形が違う。

実物を比較して判明。東日本のものはフラップ全体が丸みを帯びており、柔らかい雰囲気を持つが、西日本から放出されたとされるものを較べると、西日本のものは蓋に型の折り曲げ線がシャープに入り、微妙に裁断、ステッチングが異なる。納入メーカーによる違いか?全体の裁断も微妙に異なり、刃型自体が異なっている模様。

また東日本のものには本体裏側に「ニューナンブ」の刻印があるが、西日本のものには刻印がない。しかし、この刻印に関しては製造メーカーや年次による違いの可能性もあり。

・古本市で見かけた警察本に平成8年時点で「45口径の弾はクリップで保持」「ミリタリーポリス」「回転式6発の場合は~」の文字を確認。

関東のK県警。

・旧型制服でも警視庁型と県警型で異なる。

警視庁型は毛羽立ちにくい、オンスの高いウール地で作られており目が詰まっている。小規模県警のものは柔らかいウール生地で作られている。

・機動隊の出動服には冬用と夏用があり、ノーアイロンも存在している。

M商店製のレプリカに似た化繊混紡生地のものがノーアイロン?といわれている模様。火炎瓶の使用が想定されるような状況では綿で出来た出動服で「統制」し、「恒常勤務」でノーアイロン等が使われたとの証言。

※ 三里塚で警備にあたる空港警備隊。

「出動服は通常警備ではジャストサイズで、防護装備完全着装での危険な警備ではワンサイズ上で着ます」

「万が一火炎瓶の炎が燃え移った際、すぐ脱げるようにというのと、大盾振り回し、出動服のなかに防護衣を着込むので動きやすいように大き目のサイズを着ます。自衛隊の戦闘服で3Aでジャストなら、2Bを着る感じですね」

・けん銃つりひも紺色について

福島県警、茨城県警?などでは平成に入ってから新制服に更新されるまで使われていた。

・戦後すぐに支給された装備は黒く染め直していた。

戦後すぐ旧軍けん銃などが貸与(年数不明)された際に、米軍のツーバックルブーツなどとともに、チノシャツ、チノパンなども支給されたが、チノシャツ、チノパンは制服としてそのまま着用したが、ツーバックルブーツ、南部14年式のけん銃入れ、つりひもなどは黒か濃紺に染め直して使用(原田弘著「MPのジープから見た占領下の東京―同乗警察官の観察記 」)。また、同時にM43フィールドジャケット等も支給されており、紺色に染め直したものが存在し、出動服の原型になった?らしい。

・「防弾ヘルメット」には90式テッパチ、M1、通称M2、66式鉄帽が入り混じっている。

戦時中から「防空警備用」として鉄帽は配備されており、これが戦後も継続して使用されたのか、米国貸与で旧軍の接収品が再配備されたのかは不明。戦後の改修でM1のライナーが無理やりつけられているものや、オリジナルに似たクッションパッドのつけられたハンモックで改修されている物があり、戦時中の規定では旭日章は正面リベット穴に取り付けることとなっているが、戦後は白や黄色のペンキで旭日章を塗っていたものも多く、学生運動初期の機動隊員の着用例もあり、あさま山荘事件では長野県機が使用している。

※ あさま山荘事件で警備にあたる長野県機。90鉄帽?同型品を着用。足元はゴム長靴(!)

※ あさま山荘事件での機動隊員。防弾ヘルメット(M1型?)を使用している。またあさま山荘事件の記録映像では、M1ヘルメット同型品の防弾鉄帽にも耳あてナシ、耳あてアリが確認でき、顎紐が紐状、M1様のチンストラップなどの混在が確認できる。

その後の労働運動→学生運動の激化で鉄帽の需要が高まり、M1ヘルメットを「米軍の放出品店で県警本部の人間が買い付けていた」といい、警察は購入後、後頭部に金具を増設。「三点顎紐」として使用していたが、顎紐は相変わらずの旧軍由来の「タダの紐」。これはM2、66式も同じだった。

またライナーヘルメットは国産のものが存在し、米軍にも納入していた。耳あてがあったりなかったり、仕様は様々。SB-8の防石面を分厚くした防弾面のつけられたM1ないし66式は現在も使用されており、警視庁では90式テッパチでさえ平成10年(!)頃まで使用され、F県警の倉庫では数年前まで確認されている。近年は88式鉄帽や海外製のものに更新されつつあるが、「防弾ヘルメット事情」は「けん銃事情」と並んで全体像をつかむことは相当に難しそうだ。

※ メッセージを頂きましたN県?の「PM」さんへ。メッセージに返信しようとしたのですが、メールアドレスの間違いで返信できませんでした。お手数ですが、「オーナーよりメッセージ」送信の際の送信フォームにアドレスを記載の上、再送信して頂けますと幸いです。

追伸 魂の打ち震えるメッセージでした。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします!

Posted by アホ支群本部 at 15:26│Comments(5)

│雑記

この記事へのコメント

こんばんわ。

G県警察史より。「昭和24年9月国家地方警察官へはS&W38口径回転式、自治体警察官にはコルト45口径自動式が個人貸与された。」とあります。

掲載された写真には、S&Wミリタリー&ポリス4inにグリップアダプター装着とM1911A1が写っておりました。

気になる記述としては、昭和28年以前からチーフスペシャル、コルトデティクティブが使用されていた記述があります。

昭和22年2月時点で7銃種類317丁保有(うち南部14年式が205丁、警察官個人所有銃33丁他94式、モーゼル(!)ブローニング、コルト、レボルバー、26年式、その他)となっております。

G県警察史より。「昭和24年9月国家地方警察官へはS&W38口径回転式、自治体警察官にはコルト45口径自動式が個人貸与された。」とあります。

掲載された写真には、S&Wミリタリー&ポリス4inにグリップアダプター装着とM1911A1が写っておりました。

気になる記述としては、昭和28年以前からチーフスペシャル、コルトデティクティブが使用されていた記述があります。

昭和22年2月時点で7銃種類317丁保有(うち南部14年式が205丁、警察官個人所有銃33丁他94式、モーゼル(!)ブローニング、コルト、レボルバー、26年式、その他)となっております。

Posted by 墨東301 at 2012年11月25日 18:22

「モーゼル」と聞いて、形式が記載されていないのでM712を連想するのは短絡的ーーかもしれませんが、以上を踏まえた上で、

「モーゼルですか(!!)」

驚愕です。「どこから引っ張り出したのか45口径の西部劇に出てくるようなけん銃も支給された」(出典失念)という証言も当初は「M1917の勘違いだろ」と考えていましたが、あながちあり得るのかもしれないと感じてきますね。

しかし、気になるのは自治体警察と国家警察で口径別に支給していたと考えられる記載は示唆にとんでいますね。 そこで群馬県警察史では戦後警察けん銃の一大勢力をほこった「S&W 45口径 回転式」ことM1917の記載がないことが気になるところです。また米国貸与開始以前の最大勢力が「十四年式」というのは意外でした。 これは千葉県警察史、群馬警察史の出典となった戦後警察史はじめ47都道府県警察史を読み比べるしかないなと感じております。今週は福島へ出掛けますので、ついでに調査してきます。

この泥沼。底なしです。

「モーゼルですか(!!)」

驚愕です。「どこから引っ張り出したのか45口径の西部劇に出てくるようなけん銃も支給された」(出典失念)という証言も当初は「M1917の勘違いだろ」と考えていましたが、あながちあり得るのかもしれないと感じてきますね。

しかし、気になるのは自治体警察と国家警察で口径別に支給していたと考えられる記載は示唆にとんでいますね。 そこで群馬県警察史では戦後警察けん銃の一大勢力をほこった「S&W 45口径 回転式」ことM1917の記載がないことが気になるところです。また米国貸与開始以前の最大勢力が「十四年式」というのは意外でした。 これは千葉県警察史、群馬警察史の出典となった戦後警察史はじめ47都道府県警察史を読み比べるしかないなと感じております。今週は福島へ出掛けますので、ついでに調査してきます。

この泥沼。底なしです。

Posted by 平和堂 at 2012年11月26日 01:14

県警史を読み返して私も「モーゼル」の記述に驚いている次第です。戦時中C96やM712、モーゼルピストルのコピー品等は日本に入っていたので警察官の個人所有銃や団体の所有銃が警察用に保管転換されたのかと。

昭和23年3月現在の群馬県警察けん銃配分一覧表では

地区警察署

南部14年式 計77丁

94式 計12丁

モーゼル 計33丁

ブローニング 計12丁

コルト 計 3丁

レボルバー 計36丁

26年式 計 4丁

その他 計 5丁 総計182丁

市町村警察署

南部14年式 計137丁

94式 計 10丁

モーゼル 計 5丁 総計152丁

となっています。14年式が大半を占めるのは分かるのですが次に多いのがモーゼル(!!!)というのが新発見でした。戦前から警察に入っていたブローニングとコルト、特にコルトが少数というのも以外です。昭和7年9月の通達でけん銃型式の制限(それまではブローニング又はコルト)が解除されているので各警察ごと予算に合わせていろいろな銃が購入されたのが予想されます。

そして警察官個人で購入した銃が含まれてますので、終戦直後は本当にカオスかと思われます。

ちなみに、群馬県警では昭和40年代後半の時点で警察学校ではM1911A1とS&Wミリタリー&ポリス両方で学生が訓練を受けている様子が写真で残されています。

昭和23年3月現在の群馬県警察けん銃配分一覧表では

地区警察署

南部14年式 計77丁

94式 計12丁

モーゼル 計33丁

ブローニング 計12丁

コルト 計 3丁

レボルバー 計36丁

26年式 計 4丁

その他 計 5丁 総計182丁

市町村警察署

南部14年式 計137丁

94式 計 10丁

モーゼル 計 5丁 総計152丁

となっています。14年式が大半を占めるのは分かるのですが次に多いのがモーゼル(!!!)というのが新発見でした。戦前から警察に入っていたブローニングとコルト、特にコルトが少数というのも以外です。昭和7年9月の通達でけん銃型式の制限(それまではブローニング又はコルト)が解除されているので各警察ごと予算に合わせていろいろな銃が購入されたのが予想されます。

そして警察官個人で購入した銃が含まれてますので、終戦直後は本当にカオスかと思われます。

ちなみに、群馬県警では昭和40年代後半の時点で警察学校ではM1911A1とS&Wミリタリー&ポリス両方で学生が訓練を受けている様子が写真で残されています。

Posted by 墨東301 at 2012年11月26日 07:39

詳細な形式までわからないのが残念すぎますが、「銃器登場シーンは警視庁全面協力」の昭和23年に製作された黒澤明の不朽の名作「野良犬」を見返したところ、コルトベストポケット、十四年式、九四式、ブローニング等が見え、携行の要領ともどもなかなか参考になりました。

また、

>昭和40年代後半の時点で警察学校ではM1911A1とS&Wミリタリー&ポリス両方で学生が訓練

というのは群馬県警察史に掲載されているものなのでしょうか?

また、

>昭和40年代後半の時点で警察学校ではM1911A1とS&Wミリタリー&ポリス両方で学生が訓練

というのは群馬県警察史に掲載されているものなのでしょうか?

Posted by 平和堂 at 2012年11月27日 16:27

at 2012年11月27日 16:27

at 2012年11月27日 16:27

at 2012年11月27日 16:27>昭和40年代後半の時点で警察学校ではM1911A1とS&Wミリタリー&ポリス両方で学生が訓練

というのは群馬県警察史に掲載されているものなのでしょうか?

こちらにあっては、群馬県警察学校の記念誌に写真が掲載されておりました。

現在、警察が発行した書籍や報道写真等を再度見直している最中です。

というのは群馬県警察史に掲載されているものなのでしょうか?

こちらにあっては、群馬県警察学校の記念誌に写真が掲載されておりました。

現在、警察が発行した書籍や報道写真等を再度見直している最中です。

Posted by 墨東301 at 2012年11月27日 21:53

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。